極致的鄉(xiāng)愁丨泰安九女峰“故鄉(xiāng)的月”儀式堂

高鐵抵達(dá)泰安站,便可看到關(guān)于“故鄉(xiāng)”的連幅廣告——“故鄉(xiāng)的月”、“故鄉(xiāng)的云”翩然棲于泰山余脈九女峰之上,喚人“步月登云”,大有與泰山主景區(qū)分庭抗禮之意。而泰安,這座仰仗泰山而為人所知的山城正力圖通過(guò)九女峰的振興計(jì)劃迎來(lái)新生。

2019年初,袈藍(lán)建筑受業(yè)主山東魯商集團(tuán)的委托,介入村落整體規(guī)劃設(shè)計(jì)及“故鄉(xiāng)的月”等單體建筑設(shè)計(jì)。彼時(shí),“故鄉(xiāng)的云”已初具雛形。費(fèi)翔《故鄉(xiāng)的云》在建筑中反復(fù)播放,熟悉的曲調(diào)蕩起人們情感的漣漪、催生關(guān)于“鄉(xiāng)愁”互動(dòng),九女峰開(kāi)始在社交媒體平臺(tái)嶄露頭角,為東西門(mén)村帶來(lái)了新人群、新面貌、新產(chǎn)業(yè)、新可能。一個(gè)幾年前還是貧困村的山區(qū),搖身一變成為游客趨之若鶩的“網(wǎng)紅”,魯商集團(tuán)借“一朵云”驗(yàn)證了“作為傳播載體的建筑”所具備的巨大能量。

自然,僅靠散點(diǎn)式單體建筑無(wú)法承載一座村落的復(fù)興。不到一年,“故鄉(xiāng)的云”網(wǎng)絡(luò)熱度便有降溫之勢(shì),魯商需要一種全盤(pán)思考和整體邏輯,將總面積約55平方公里的山村串珠成鏈,規(guī)劃其產(chǎn)業(yè)及空間結(jié)構(gòu),并注入新的“驚喜”,持續(xù)、系統(tǒng)地滿(mǎn)足“喜新厭舊”的來(lái)訪(fǎng)者。袈藍(lán)建筑由此參與,憑借鄉(xiāng)村領(lǐng)域多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),立足濟(jì)南城市群客源市場(chǎng),串聯(lián)生產(chǎn)、生活、生態(tài)“三生空間”。“八樓小劇場(chǎng)”及“故鄉(xiāng)的月”等建筑體及相應(yīng)配套設(shè)施陸續(xù)亮相,在鄉(xiāng)村越來(lái)越被向往的當(dāng)下,建筑師回歸儒家文化的發(fā)源地,重建城市與鄉(xiāng)土、人與鄉(xiāng)愁關(guān)聯(lián),尋找被遺忘的價(jià)值與被忽視的可能性。

“故鄉(xiāng)的月”起源于業(yè)主的“命題作文”。2019年中秋,拈花灣亮起直徑10米的氣球月亮,為古鎮(zhèn)增加了魔幻色彩和傳播亮點(diǎn)。受此啟發(fā),魯商集團(tuán)希望在九女峰片區(qū)亮起一輪圓月,以“人工奇觀(guān)”開(kāi)辟“故鄉(xiāng)”IP的下一篇章。

而作為規(guī)劃者、建筑師,主持建筑師鄒迎晞先生希望為“月亮”賦予意義。一輪“永不落幕的月亮”由此而來(lái),它被賦予儀式堂的功能,克服了形式主義的掣肘,用一個(gè)可觀(guān)、可游、可用且具精神價(jià)值和運(yùn)營(yíng)價(jià)值的建筑,來(lái)為鄉(xiāng)村盤(pán)活新的資源。

“云月是同,溪山各異。”能勾起懷鄉(xiāng)之情的觸媒,可以與地點(diǎn)無(wú)關(guān);關(guān)于“月亮”的建筑詩(shī),可以與符號(hào)無(wú)關(guān)。袈藍(lán)建筑希望摒棄關(guān)于傳統(tǒng)的具象表達(dá),運(yùn)用抽象的幾何形體和簡(jiǎn)單的材料,創(chuàng)造簡(jiǎn)單、純粹的空間,穿透表層的視覺(jué)矯飾,直擊觀(guān)者的靈魂。

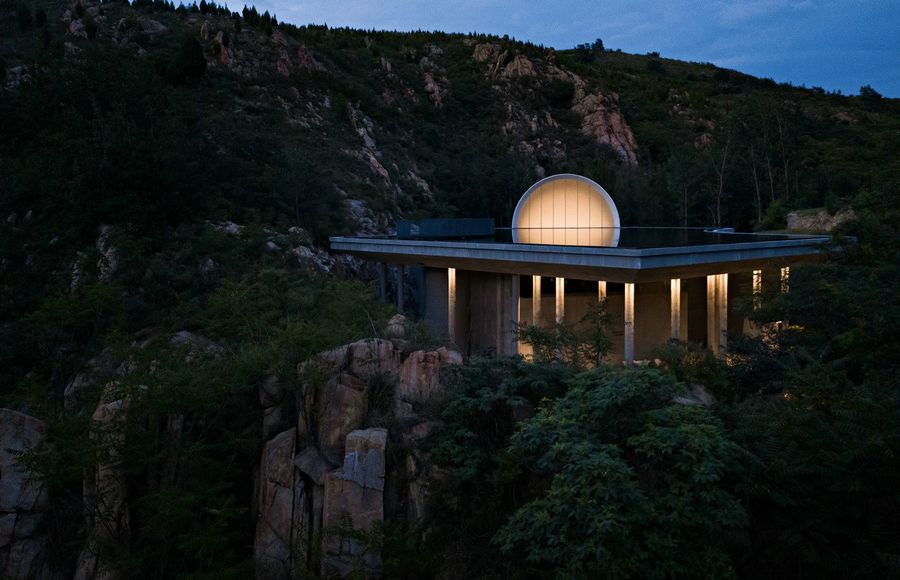

“月亮”的場(chǎng)址至關(guān)重要:需要延續(xù)“故鄉(xiāng)的云”積累的客流,需要與九女峰的自然風(fēng)光形成對(duì)話(huà)。基于這兩重邏輯,主創(chuàng)建筑師鄒迎晞流連山間、細(xì)細(xì)勘察,最終以“故鄉(xiāng)的云”的觀(guān)景露臺(tái)作為選址的視點(diǎn)。他環(huán)視找尋,最終決定在神龍大峽谷谷口附近的山澗邊,安放這輪“故鄉(xiāng)的月”。

是以,“故鄉(xiāng)的云”成為“故鄉(xiāng)的月”的觀(guān)賞點(diǎn),亦是人們“逐月”的可能起點(diǎn)。站在山頂俯瞰,“故鄉(xiāng)的月”與頭頂?shù)脑滦纬扇嗽炫c自然的對(duì)話(huà),又與環(huán)境相融,不會(huì)割裂山谷的完整性。拾級(jí)而下、逐步臨近,“月”在林木枝椏間時(shí)隱時(shí)現(xiàn),在視野中漸漸放大,直至重構(gòu)人對(duì)建筑、對(duì)“故鄉(xiāng)”的認(rèn)知。而若身處“月”中,回望“故鄉(xiāng)的云”,又反向產(chǎn)生“追云”的需求,兩座建筑彼此對(duì)視、互為犄角。

經(jīng)停車(chē)場(chǎng)進(jìn)入“月亮”,需要穿過(guò)一段“洗心路”。繞到巨石的后方,才能看到棧道的入口。大約5-10分鐘,不長(zhǎng)不短,傍山設(shè)路、沿溪而行。鳥(niǎo)鳴蟲(chóng)啼、水流潺潺、樹(shù)葉沙沙、水霧噴涌聲,或許還有心臟因激動(dòng)而砰砰作響……繞一個(gè)山體、跨一條河,兜一圈抵達(dá)建筑,人們?cè)谧匀宦?tīng)覺(jué)、嗅覺(jué)與知覺(jué)的陪伴下,尋覓一個(gè)“不知所以”的終點(diǎn),始終難窺建筑的全貌。

這種“有點(diǎn)距離”、“有點(diǎn)曲折”的路徑設(shè)置讓人產(chǎn)生期待的心理,讓人在被引導(dǎo)、被遮蔽的過(guò)程中突然闖入室內(nèi),被倒置的月亮所震撼。它就像是佛教中“頓悟”的過(guò)程,依托山林的底色,在情景的刺激中完成心緒的重整,撫慰來(lái)自城市的靈魂。此外,建筑師與業(yè)主沿棧道設(shè)置兒童樂(lè)園、木屋營(yíng)地、篝火空間、霧森裝置等不斷增加的功能節(jié)點(diǎn),豐富體驗(yàn)與運(yùn)營(yíng)的維度。

自入口灰空間開(kāi)始,便正式進(jìn)入了“月亮”的領(lǐng)地。這座面積千余平米的建筑實(shí)際體量由月亮、腔體、灰空間三大主要部分構(gòu)成。受基地前方山澗的啟發(fā),設(shè)計(jì)師以建筑為媒介,力圖再現(xiàn)“海上生明月”的浪漫。

“故鄉(xiāng)的月”落位經(jīng)過(guò)了反復(fù)的推敲:海拔高度需要適中,建筑不能遮擋背后的山脈,亦不能被前方的小山所遮擋;“月”的直徑與水面的相對(duì)大小需適中,確保建筑實(shí)體與水中的倒影能夠共同形成一個(gè)“滿(mǎn)月”;建筑的腔體需容納半輪“月亮”(直徑12m),亦能容納儀式空間所需要的正常高度。

屋頂水池的深度需慮及水的蒸發(fā)速度,0.5m的蓄水池與中部夾層滲透裝置共同作用,降低了補(bǔ)水的頻率;儀式堂需要無(wú)柱空間,“圓月”的完形需要控制梁架的厚度,密肋混凝土無(wú)梁樓蓋結(jié)構(gòu)提供了一種經(jīng)濟(jì)、合理、滿(mǎn)足承重需求的解決方案……

在這一切物質(zhì)基礎(chǔ)上,袈藍(lán)建筑對(duì)自然采取“有限度的干預(yù)”:將山谷的底部拓寬,架設(shè)建筑于其上,保留了原始的泄洪道以防天災(zāi);依照計(jì)算所得的“月亮”直徑和空間容量挖鑿基地,并在室內(nèi)的一角適度保留原始的山體及苔蘚,使之作為人與自然角力的證據(jù),參與建筑的美學(xué)營(yíng)造。

山石、風(fēng)月是“故鄉(xiāng)的月”的起點(diǎn)、催化劑,建筑師受饋于自然,亦希望在確保解決方案合理性、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和空間功能需求的同時(shí),最大化地融入自然。

鄒迎晞?wù){(diào)取回國(guó)創(chuàng)業(yè)初期關(guān)于婚禮堂的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),觀(guān)察濟(jì)南及泰安當(dāng)?shù)鼗檠缬^(guān)念的革新,希望將“故鄉(xiāng)的月”定位為儀式堂,用唯美的、強(qiáng)儀式感的空間來(lái)滿(mǎn)足當(dāng)?shù)丶叭珖?guó)對(duì)高端婚禮的訴求。而對(duì)于儀式堂建筑而言,情感是“功能”的一種。

在安頓身體,解決儀式等待、儀式舉辦、休閑接待、化妝候場(chǎng)、盥洗等基本物質(zhì)功能外,“故鄉(xiāng)的月”更需要承載愛(ài)與溫度,成為創(chuàng)造幸福的場(chǎng)所。

“月”的弧形墻壁形成天然的回音腔,將愛(ài)人之間的承諾聲音放大,任天地共鑒;一天之中、一念之間,日光的變化賦予“月”的光斑不同的形態(tài),月有圓缺如愛(ài)有盈虧。除“月”之外,室內(nèi)幾乎不設(shè)任何裝飾,甚至無(wú)需開(kāi)燈。這輪超尺度的“月”足夠有張力,它能超越教堂空間甚至宗教本身的邊界,將人帶入更廣義地精神場(chǎng)域,規(guī)避一切外物的干擾,聚焦心底唯一的愛(ài)人。

“故鄉(xiāng)的月”儀式堂將一輪滿(mǎn)月對(duì)半分開(kāi),又借助水面和不銹鋼水波紋板用“倒影”予之圓滿(mǎn)。或許人生的本質(zhì)正是缺憾,而我們尋覓的“另一半”是尋覓一種“圓滿(mǎn)”:他/她是注定能完善“我”的人,是修補(bǔ)“我”人生缺憾的“另半邊月亮”。建筑上為陽(yáng)、下為陰,陰陽(yáng)相合、有無(wú)相生,與“儀式堂”的功能可謂天作之合。

袈藍(lán)建筑構(gòu)筑一種難以訴諸語(yǔ)言的“詩(shī)哲建筑”,將佛家的“圓融無(wú)礙、圓滿(mǎn)無(wú)盡”、道家的“空性”、儒家的家族傳承集于一體,以一輪“故鄉(xiāng)的月”承載遮風(fēng)避雨的使用價(jià)值、儀式儀典的精神價(jià)值、觀(guān)游體驗(yàn)的美學(xué)價(jià)值、展示鄉(xiāng)村發(fā)展的標(biāo)志性?xún)r(jià)值,撬動(dòng)政府、資本、媒體、大眾的聚合,予建筑以“圓滿(mǎn)”。“故鄉(xiāng)的月”屬于柯布西耶所謂的“ineffable space”,重要的,是身處其中的體驗(yàn)。

評(píng)論(0)