隱身于老城中的博物館——連州攝影博物館

http://www.18dy18dy.cn/posts/34522項目地點:中國連州

建筑面積:3400平方米

結構顧問:宛樹旗

完成時間:2017年12月

攝 ? ? ?影:張超,陳小鐵

主持建筑師:何健翔&蔣瀅

項目建筑師:董京宇

設計團隊:陳曉霖,林禮聰,張婉儀,鄧敏聰,王玥,黃城強,何文康,尹建江,曽喆,彭偉森

建 筑 師 :源計劃建筑師事務所 O-office Architects

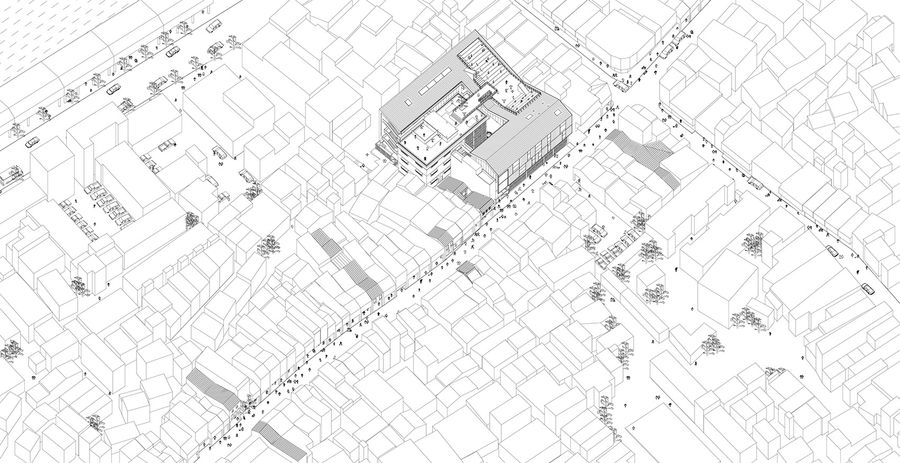

連州,一個群山環繞的小城,初來的訪客已很難從略顯灰暗的城市中看到她曾經的輝煌,但很容易被小街小巷里細膩的街道生活,簡單質樸的生產作業方式和各種美味的食物所打動。連州攝影博物館座落于連州舊城中山南路,連同中山北路、建國路、城隍街一帶,沿線基本保持原有民國時期的城市風貌,是市區內僅存較為完整的一片歷史文化街區,連州人親切的稱這里為“老街”,一個保有無數記憶的地方。

在這里,一邊是年久失修的斑斑駁駁的老屋和不斷從老城撤離后留下的落寞,另一邊是林立的各個年代建筑門窗陽臺墻體奇異的組合,和里面已難得一見的各式前店后坊 – 彈棉花炸麻油制白鐵皮的熱熱鬧鬧,強烈的差異和沖突讓人著迷。作為一個外來者,連州國際攝影年展已經奇跡般連續了13年,被公認為中國最具專業水準的攝影節。她的博物館建設是連州老城復興計劃的重要發生器,也是向老城的一次致敬。

▼博物館鳥瞰圖

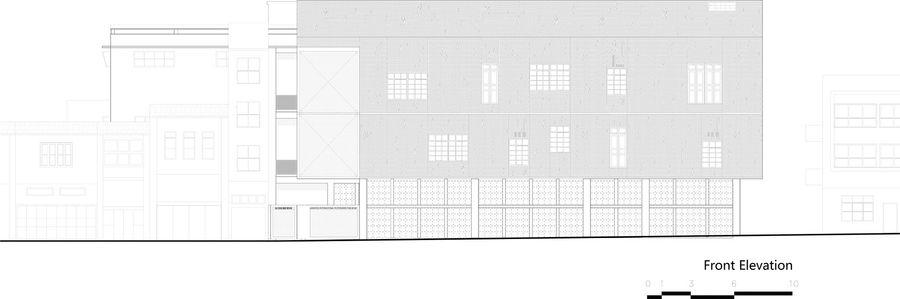

▼博物館外觀

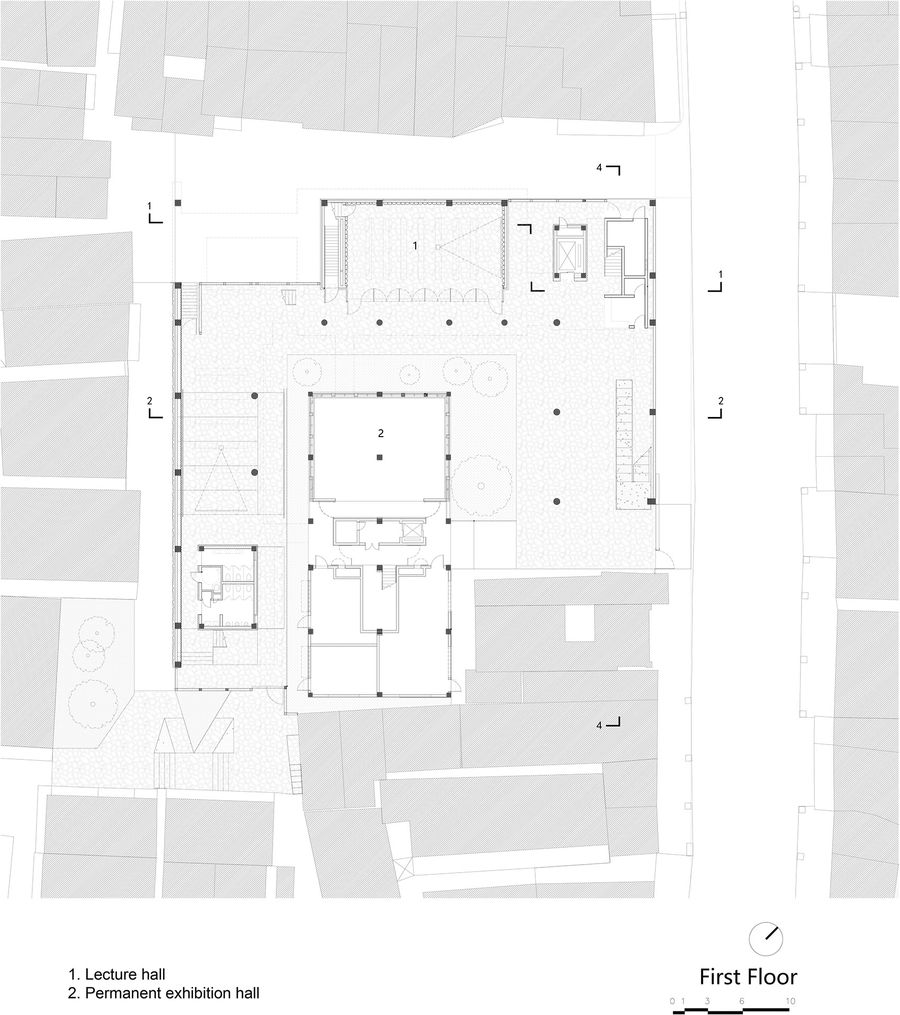

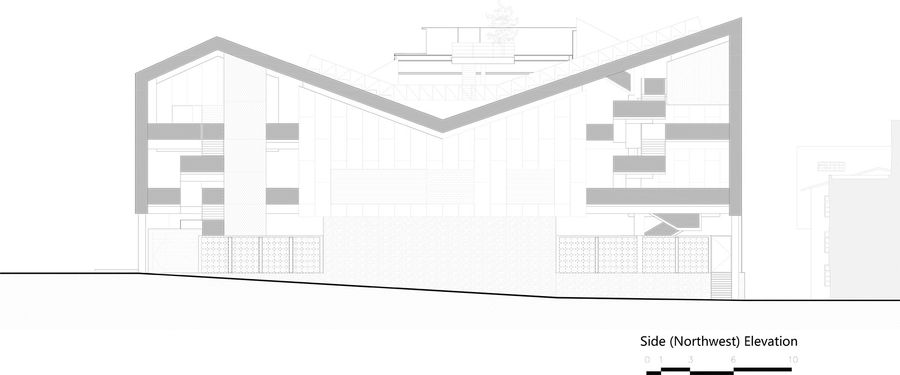

攝影博物館由新舊兩幢建筑相互咬合構成。新建筑立面和屋面的折線形態充分尊重連州老城的城市肌理,傳統“連州大屋”意象象征老城區的復興。新屋面的三個連續的坡面作為博物館核心空間一系列展廳的覆蓋和延展,展覽和公共活動都發生在同一屋檐下,同時為建筑內部空間創造了豐富的垂直變化,并與保留的三層平頂舊建筑形成對比。

屋面連續地延展至建筑立面伸向老街,立面以內的小廣場完全地向公眾開放,內部空間轉化成城市肌理的一部分。屋頂的露天小劇場連接著博物館新舊建筑,是整個展覽流線的高潮,隱身老城的博物館在這里將老城斑駁的屋面天際線和遠處的層疊的山水重新組合起來。

▼開放的入口廣場

▼U型室外庭院

建筑師試圖將慣常博物館的機構性和紀念性分解為一個與老城肌理同構的立體觀展游歷,讓城市的日常性與當代視覺藝術的間產生強烈的時空拼貼。完整的“白盒子”空間被結構為一系列由戶外連廊、樓梯串聯起來的中小型展覽小屋。脫離了“博物館白盒子”的模式,連州攝影博物館將最當代的攝影藝術以連州老城作為背景進行串聯。

或嚴肅或調侃或抽象的當代攝影藝術的游歷過程中穿插著框景的老城日常生活的場景,強烈的差異和沖突讓人困惑,著迷,沉思。獨特的視角回望我們的城市,奇異的場景構建新建筑的空間序列,新舊之間是各自的慶典。它靜靜的藏身于老城的市井中,悄然的融入改變著周邊的生活。

▼屋頂下方豐富的灰空間

▼屋頂內表面采用半透明PVC波紋瓦,為內部空間提供柔和光線

在材料的運用上建筑師同樣希望體現上述時間的厚度和可游歷,幾乎所有的建造材料均來自地方,建筑是以一種奇異的方式將這些粗獷的新舊物料組合成新的時空敘事和場所體驗。連續屋面延展至外墻面的材料由附近城鄉舊屋所回收來的灰瓦和當地稱為西岸石的黑色片巖混合砌筑而成。這種于老城匹配的深灰色調有屋面、墻身延續至建筑的基座與地坪。整個博物館的架空首層地面和建筑墻身依然以西岸石片鋪砌,與新舊建筑之間間的U形綠化庭園相映成趣。所有新建展廳外墻采用傳統的白鐵皮(鍍鋅鋼板)與舊灰磚墻體片段的組合,混凝土與黑色鋼板組合的連廊穿越其中。

在博物館原址已拆除的果品倉庫里曾經舉辦過十一屆攝影節,是許多人共有的回憶,果品倉的木制格子窗戶有著那個年代特有的氣息,建筑師有意將其回收,重新鑲嵌在博物館新建的連續屋面及其外墻面上,新舊交融宛若一幅意味深長的抽象畫。

▼從老城區進入博物館,建筑由新舊兩部分組成

▼新建展廳外墻采用白鐵皮和灰磚墻體組合,嵌以回收的木制格子窗,新舊融合

外表厚重質樸的“大屋頂”的內表面是唯一一種非本地的工業產品——細膩柔和的半透明PVC波紋瓦,它令建筑的“內外”產生了材質上的反轉,并為整個內部游歷和公共活動在黑白灰(攝影展示的基本要求)之外帶來一絲淡淡的暖意,同時在展覽期間通過內透光為主展廳和整個博物館公共空間提供了柔和的光線,戲劇性的為老城和新博物館的并置和交融提供了一個抽象的背景。

整個博物館的首層和半戶外中庭和花園與老城主街和內部巷道系統聯通,目標是全天候為老城居民提供一個與藝術結合的公共開放空間,而不僅僅作為一個專業和公共展覽的機構。

▼夜景,光照下不同材質呈現出豐富的效果

▼屋頂劇場

▼從連廊上可以看到老城區的景色

▼戶外連廊和樓梯串聯起不同空間

▼連接展廳的坡道

▼辦公室和圖書館

▼新建成的主展廳

▼保留建筑內的展廳

更多實景推薦:

評論(0)