面朝大海的圖書館 | 直向建筑

建筑師 直向建筑 / Vector Architects

主持建筑師:董功

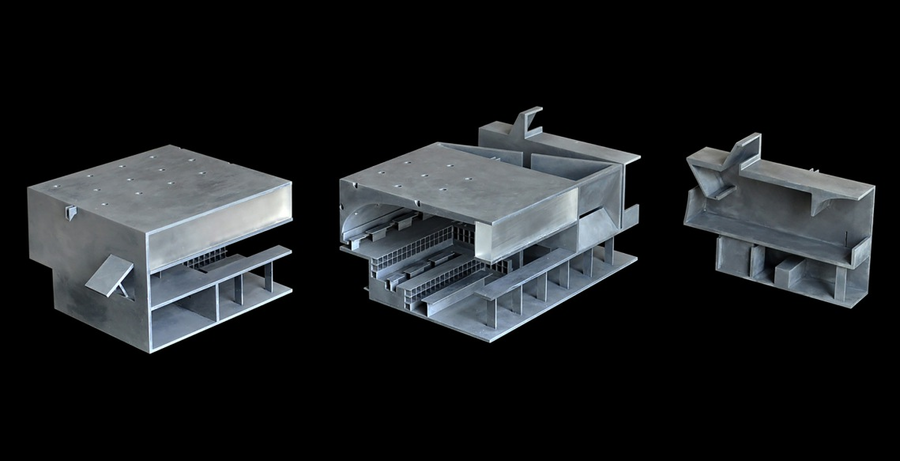

建筑面積:450.0 sqm

攝影師:蘇圣亮, 夏至

項目成員:劉智勇,陳璽兆,謝昕玫?

地址:南戴河,中國

項目建筑師:梁琛

項目年份:2015

駐場建筑師:張藝凡,孫棟平

天陰,云色清冽,云隙中偶爾透下一束陽光,轉瞬即逝。海是凝重的鉛灰色,海浪有節奏的涌向沙灘,浪聲低而遠。沙灘上隨處可見風吹過沙一縷一縷的痕跡。

一條舊木船半掩在沙子里,好像已經靜靜的存在在那里很多年。幾處即將被拆除的小房子(現已拆除),是以前漁民的臨時居所,殘瓦斷墻,里面空間黑暗,透過歪歪扭扭的洞口看出去,海面很安靜,仿佛是被掛在墻上的畫。

在那個時候,我們想未來圖書館應該也是靜靜地存在在這片海灘上,像一塊存在已久慢慢風化的石頭,外形單純而堅硬,里面卻蘊含著豐富的體驗。當人走進去,能夠感知到僅僅屬于這片海的光線、風和聲音,感知到空間建立起來的人和海之間一種精神的聯系。在這里,每個人可以安靜下來,聽到自己內心的聲音。

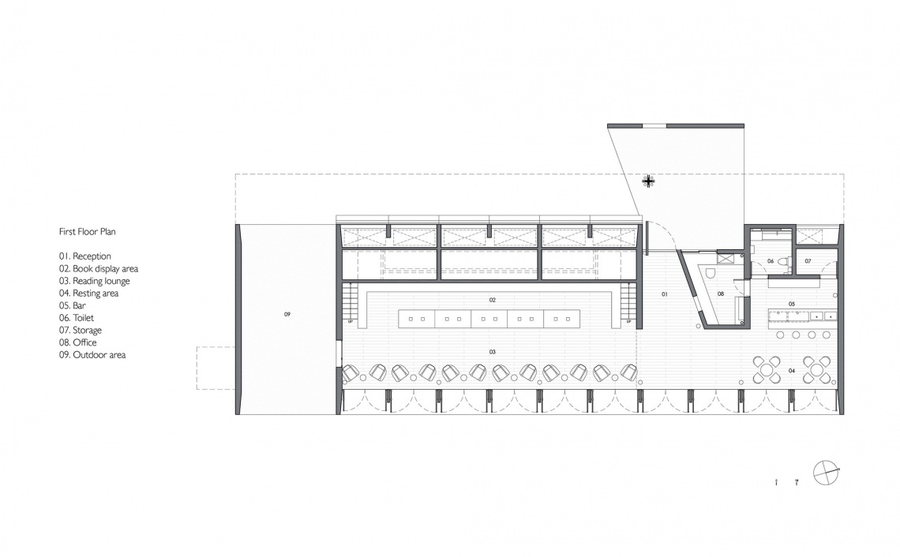

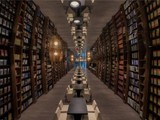

A.閱讀空間

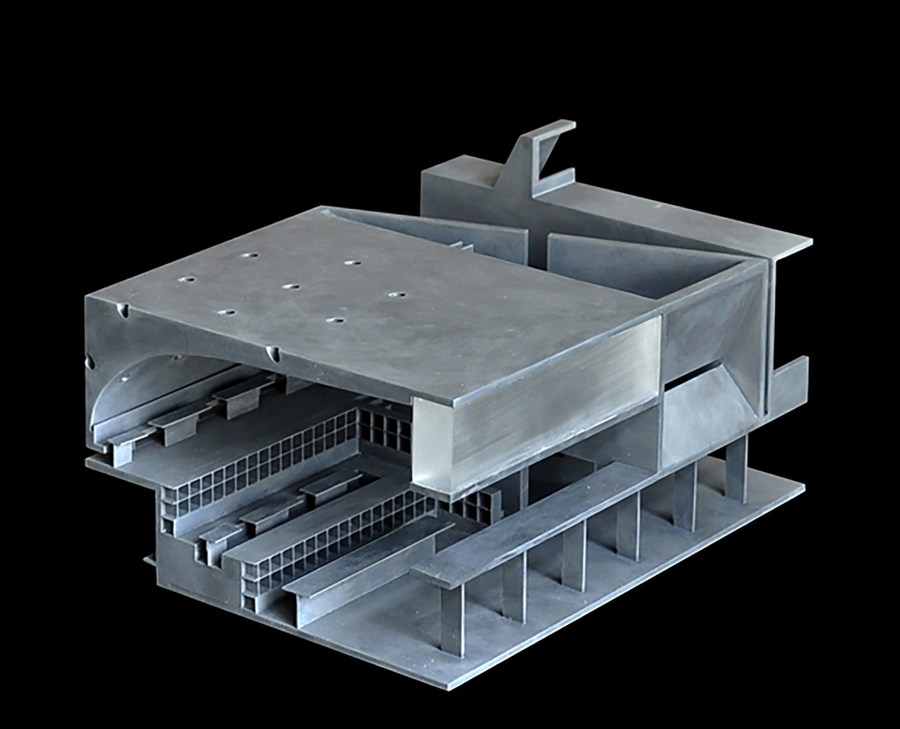

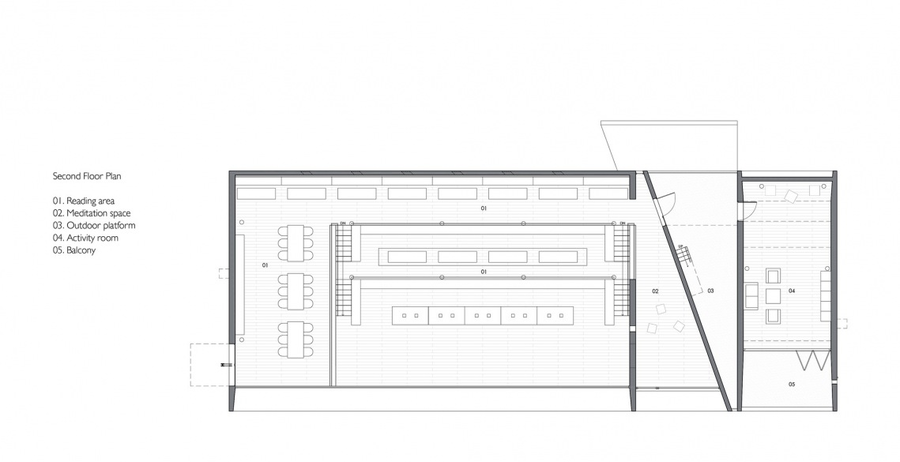

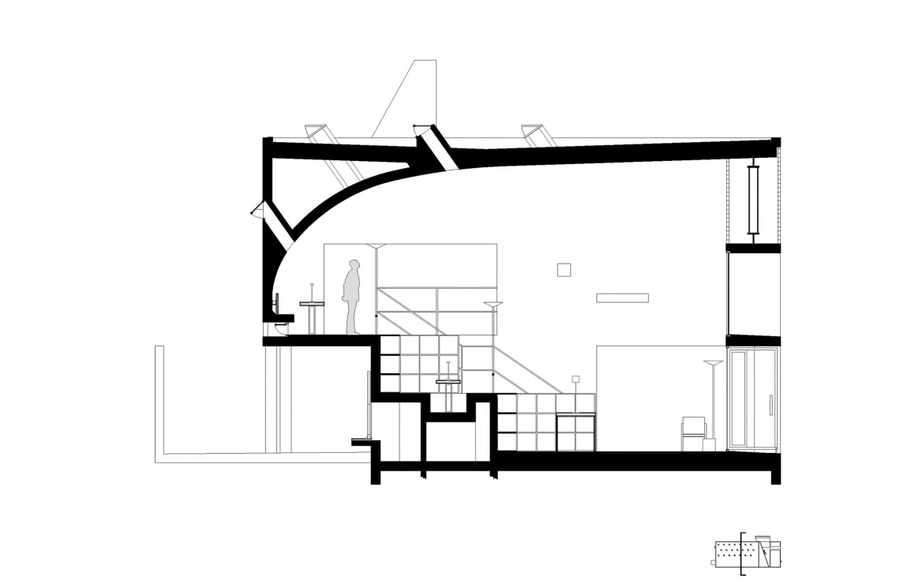

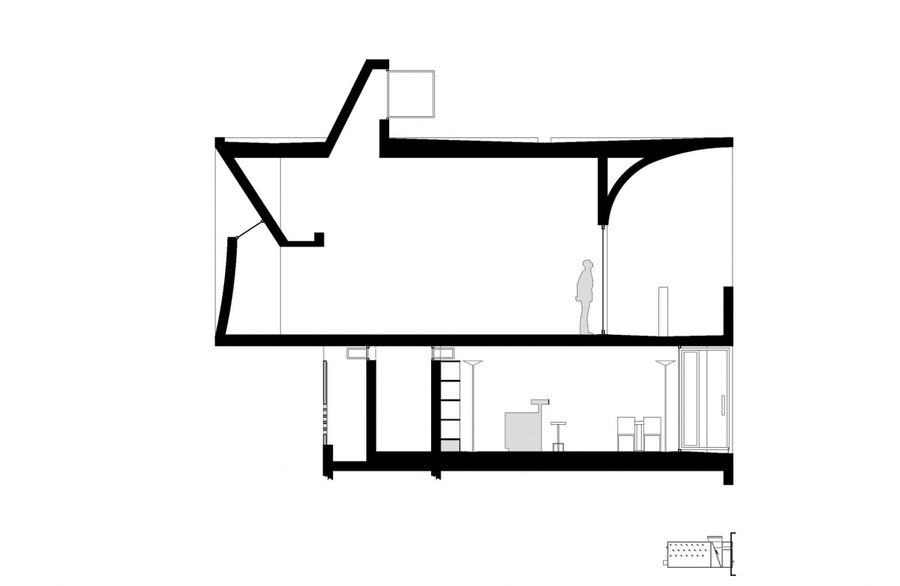

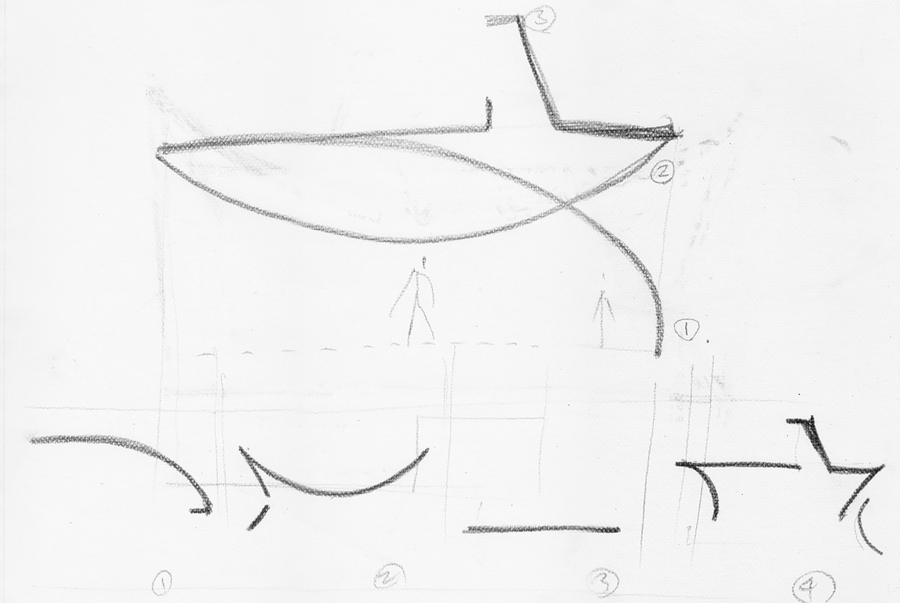

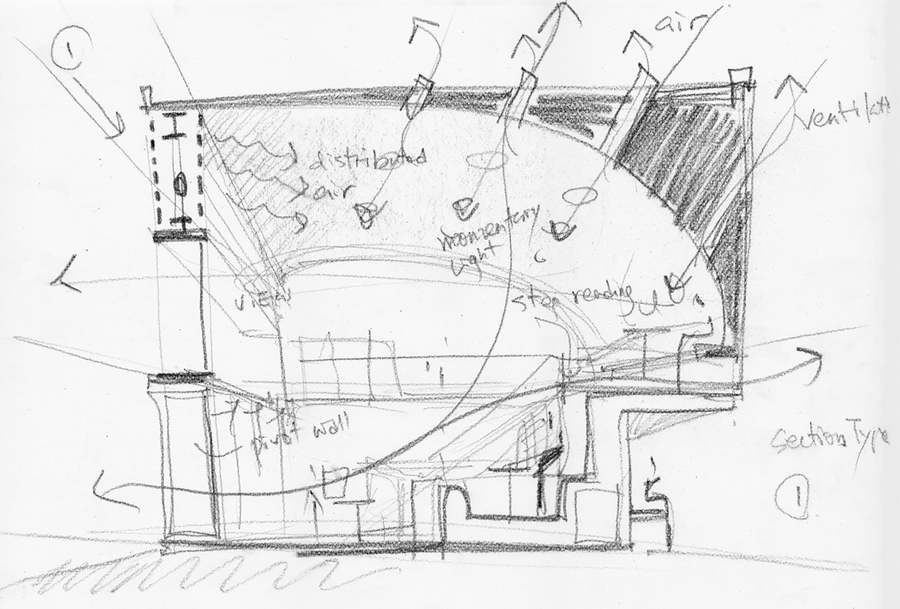

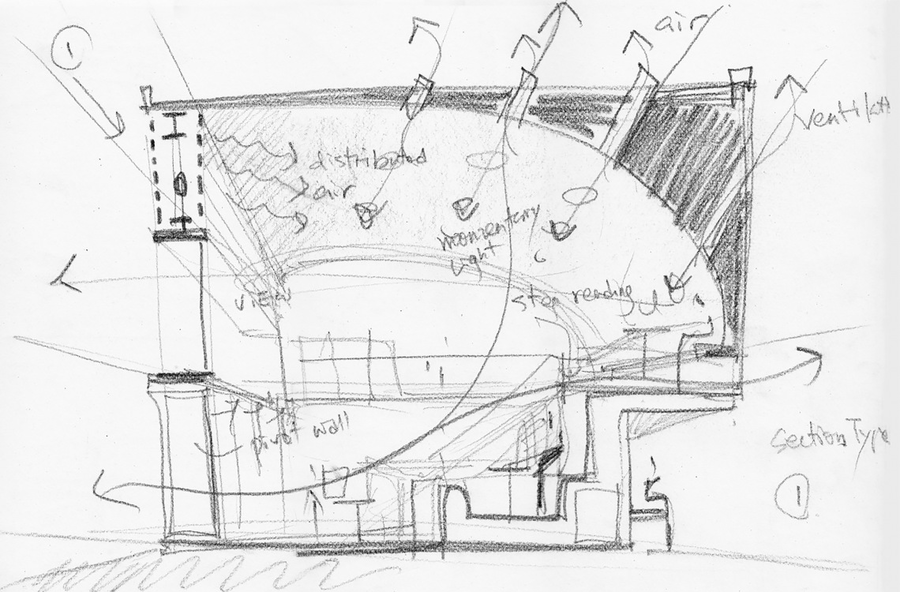

海,氣象萬千,隨著季節的交替和時光的流動不斷演變,像是一出以自然為主題的戲劇。于是我們把最重要的閱讀空間理解為一個“看臺”,逐漸升起的階梯平臺會讓空間中不同位置的人更不受阻攔地看到海的景象。空間朝海一側,一層是一道完全由玻璃旋轉門組成的活動的“墻”。在天氣好的時候,“墻”被完全轉開,形成空間內部與海更直接的開放關系。這道活動的“墻”的上方,是一條橫貫空間的水平海景視窗,成為整個空間看海的焦點。

為了規避任何一個結構桿件對透明視窗的干擾,屋頂的荷載完全依賴視窗上方的鋼桁架支撐。桁架內外兩側均為手工燒制的玻璃磚壘造而成的半透明的墻體,一方面使內部桁架結構若隱若現,另一方面,這種半透明對光線的敏感,可以在一天中不同的時間,在建筑的內外,映射出不同光的顏色和氛圍。

弧線的屋頂朝海的方向張開,暗示著空間的主題。同時,弧線也有助于實現屋頂在東西和南北兩個維度上的結構的大跨度。屋頂上陣列設置的30厘米直徑通風井道,在天氣允許的情況下可以電動開合,進一步帶動室內空間流動。在一年當中的春、夏、秋,三個季節,從下午一點到四點左右,陽光會穿透這些細窄的風道,在空間中灑下慢慢游移的光斑。

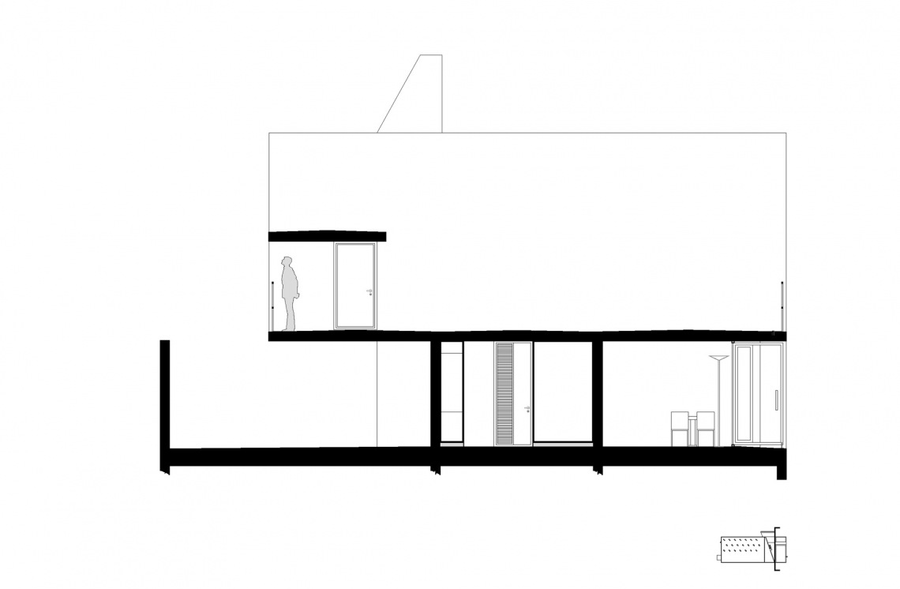

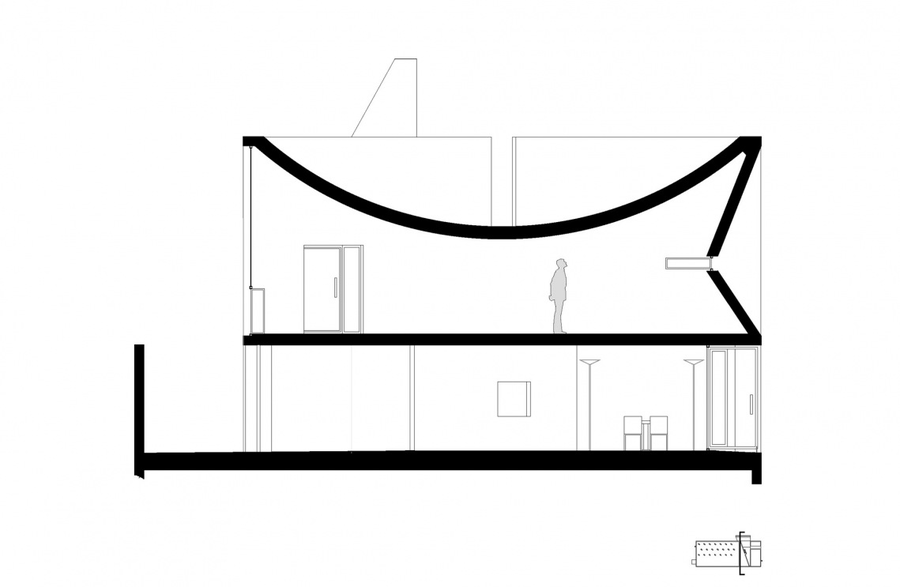

B.冥想空間

冥想空間位于閱讀空間一側。相對于閱讀空間的明亮、光線均質、開敞、公共,這個空間是幽暗的、有明確光影的、封閉和私密的。空間東西兩端各有一條30厘米寬的細縫和外部相聯系,一條水平,一條垂直,太陽在早晨和黃昏透過縫隙,為這個空間投射出日晷般的光束。下凹的屋頂,進一步降低空間的尺度,而凹形的上方則形成一個戶外平臺空間。在這里,人可以聽到海浪的聲音,卻看不到海。

在建造的過程中,我們與一個鄉鎮級的施工隊合作,遇到的最大挑戰就是木紋混凝土的澆筑。木紋的想法源自場地踏勘時留在沙子上風的印記,腳印,車轍……一種隱隱的時間凝固的詩意。我們希望在圖書館的材料上留下建造過程中的痕跡。當然,木紋的質感也使原本堅硬的混凝土有了一些溫暖。

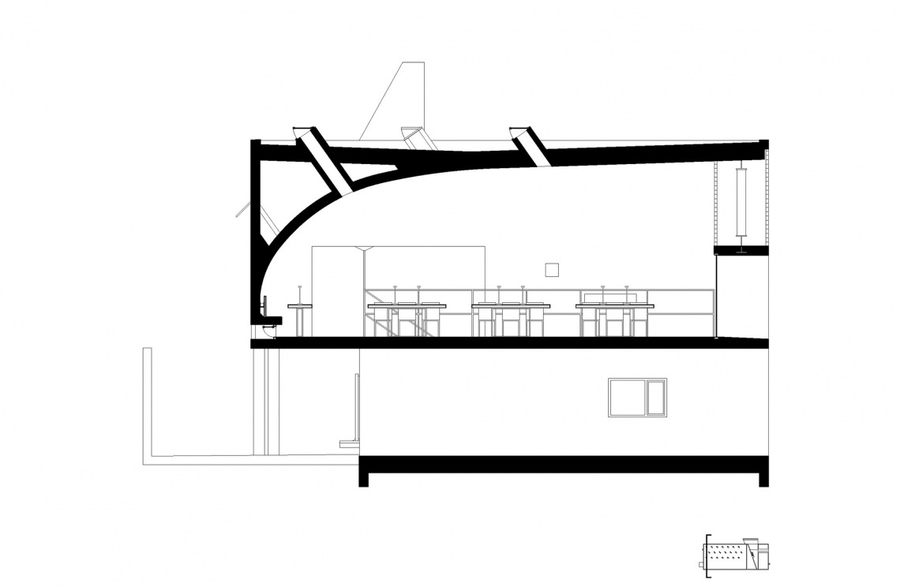

C.活動室

活動室是一個相對孤立的空間,考慮到其內部活動有可能產生的聲音干擾,它和閱讀空間由一個戶外平臺區隔。頂棚上朝東的天窗和西墻上的高側窗分別收納一天中不同時間來自不同方向的光線。在空間中映射出同時出現的暖光和冷光交疊現象。

怎么能相對清晰的留下這些紋路,怎么找到我們期待的混凝土的顏色,怎么避免混凝土澆筑過程中經常出現的跑漿、漏震、氣泡等種種質量問題,耗費了我們和施工隊大量的精力和時間。在建筑主體建造之前的三次樣墻實驗,是最終效果得以保障的關鍵。每一次都在進步,每一次又都暴露新的問題。即使如此,在主體建造的過程中還是充滿了惶恐和偶然。

每一次的建造,都有一種不可言狀的機緣在,它的前提是參與各方的執著和用心。

沙灘上的圖書館

面朝大海愜意閱讀

閑暇時刻看看海上的風景是有多舒適呢

更多實景推薦:

評論(0)