【蒙漢岳】做設計到底能不能掙到大錢?

多年前一個小伙伴來入職成象設計后的第一個問題就是問我:做設計能發大財嗎?

說實話,我也困惑于這個問題。于是我總是一廂情愿地相信做設計是可以掙大錢,發大財的。

直到前些日子,這個問題的答案才逐漸清晰起來。

其實發大財這個事,對不同的人有不同的含義。有的人認為掙它一個億,不算發財。有人認為2000萬就可以財務自由,還有的人已經坐擁千億,還要再追求當世界首富。

所以,我們把人的財富數量分一下等級,以方便討論。

假設你有 1萬塊錢,那么就是5位數,我們稱之為¥5 級別;如果你有100萬,那就是¥7位數,你的財富是¥7 級別的,那么千萬就是¥8,過億就是¥9,十億以上就是¥10 ,而千億就是¥12級。

有的人終其一生也就是在¥7這個數量級徘徊。比如我父母輩的工薪階層,一輩子所有的資產加一起也就這個等級,難再突破了。再有的人,甚至一輩子所有財富的總和是¥6,比如普通的農民。

那么室內設計這個行業呢?

據我所了解,做室內設計的人,財富水平到達¥9這個水平的人不多,到達¥10 更是鳳毛麟角。也就是說,從大概率上來講,設計行業并不產生一時風雨的富翁。

可是為什么呢?

為什么室內設計行業不產生大富豪?

為什么這個行業不能像互聯網行業那樣富豪輩出,也不能像房地產行業土豪成群?

讓我們先來看兩個故事。

故事一

前些日子,室內設計行業最頂級的臺灣設計師被某裝飾公司收購,從新聞披露出的信息上得知,臺灣大師的公司每年凈利潤1500萬。好,我就以這個1500萬為基礎,虛構一個故事。

另一個平行宇宙里,彥祖我,終于實現人生目標達到行業頂峰,看齊了臺灣大師,我的公司一年掙1500萬。但是呢,這1500萬不可能是一個項目掙來的,我一年要做10個項目,交易10次,每個項目凈賺150萬。

(哎呀,我這種屌絲,逆襲成大師,就連想想做夢都會笑醒)

……至此您已經岳讀了全文的1/4

而就在同一個平行宇宙中,還有個哥們叫王小林,他手里也有1500萬,他看上一塊15個億的地,于是他用這個1500萬搞定了所有障礙,成功從銀行貸出15個億的款,拿到了這塊地。

也就是說,本質上王小林同學使用了一個100倍的杠桿,他花了1500萬,把自己的財富從坐擁+0.15億,搞到負債-15億。一年后,這塊地價值翻翻,值30個億了。好了,現在王小林用100倍杠桿撬動的15個億的負債,被土地本身的增值抵沖掉了,也就是說他現在負債為0了。

于是王小林開始開發這塊土地,3年后蓋好房子總共賣了45個億,我們再假設他這一次凈賺了15個億。

那么,現在我們來比較一下。

彥祖:賺1500萬

需要1年

10次交易

0倍杠桿

賺1.5個億

需要10年

100次交易

0杠倍桿

賺15個億

需要100年

1000次交易

0倍杠桿

王小林:

賺15個億

需要5年

1次交易

100倍杠桿

如果王小林不只一個項目,他搭建了一個模型,讓這些負債和收益滾動起來,那他賺到的財富將會更加可觀龐大。

我們看了上面這個簡化到粗糙,但是很容易理解的故事后,你有發現彥祖和王小林的不同了嗎?

對,我們賺錢的模式不同。彥祖整個的財富增長沒有杠桿,只能依靠頻次,而王小林不依靠頻次,反而用了100倍的杠桿,只交易了一次,但在幅度上有巨大提升。

所以,對從未受過財商教育,從來相信天道酬勤的我來說,這個故事確實有點難以理解。

因為大部分人和我一樣,天然地迷戀頻次收入,認為頻次收入是致富的關鍵,做的次數多了,就聚沙成塔。而這種依靠頻次收益的模式對¥8,¥9的等級是非常有用的,但對于¥10以上的級別作用不大,這個等級的財富重要的是幅度。

同樣,對設計公司而言,我們主要是依靠頻次還是依靠幅度?

我們是靠頻次收入還是負債(杠桿)?

……至此您已經岳讀了全文的1/2

故事二

另一個平行宇宙里,彥祖我,踏入時尚圈從事設計工作,不過這一次我從事的是“洗剪吹”的形象設計。于是我給自己起了一個藝名:daniel ?(吳彥祖的英文名)。

作為丹尼爾老師的我,學徒3年,從著名理發師TONY 老師那里畢業,開始了自己的設計生涯。

有名師學徒名號的加持,店面每天都能來100個客戶,而我每天只能接待10個客人,之后我就非常疲勞了,再服務客戶我就無法保證設計質量。 這意味著,我無法通過更多的勞動,獲取更多的收益了。

看著因為我無法服務而白白流失的客戶,我心痛萬分,于是我開始招人,找別的理發老師來店里幫忙。

我想,100個客戶,我一個人,一家店,每天只能服務10個,每天能賺1千塊。

我要是找了10個理發師,就能充分利用100個客戶/天的流量,一天可以賺1萬了。

要是我有1000個客戶,那我就要找100個人,那一天就是10萬。

要是我有1萬個客戶,那我就需要一千個人,那么一天就是100萬。

哈哈,想想做夢都會笑醒,于是我開始招人。

但是很快我就發現,之前我算的賬有點問題。當10個理發師來到我的店面后,我要租更大的店鋪,花更多的裝修錢,我的運營成本提高了。同時這個公司需要有管理了,于是又多了一系列的管理成本,賬算下來,我并沒有賺到1萬,最多賺到了4千。于是我想,如果按現在實際運營的狀況算下來,我要是找100個人,可能賺到的錢不是10萬,而是4萬。

4萬也不錯了,我要把店面規模做到100人。于是幾年下來,我終于把規模做到了一百人,不但管理成本更高了,同時我又支出了高額的營銷獲客成本,于是我發現,100人店面真正能賺得到的錢根本不到4萬,而是1.5萬。

我去,丹尼爾老師困惑了。

于是丹尼爾老師開始學習,期望讓公司經營的結果和預期相符,直到有一天,丹尼爾老師看到了經濟學上有個概念叫做:

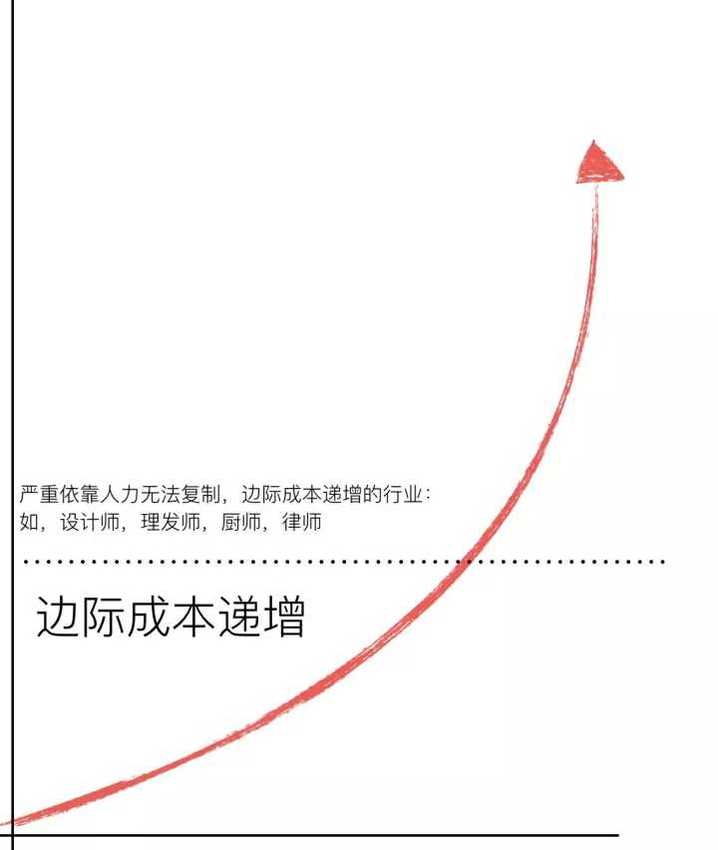

邊際效應

丹尼爾老師陷入了沉思,他想到自己的店面,雖然人員規模增加,但是盈利卻沒有增加,因為人越多各種成本越多,成本越高,盈利越薄。也就是說,成本隨著生產服務的邊際成本越來越高。

丹尼爾老師又想,好像不止美容業,廚師、醫生、設計師、咨詢等其他的這些職業好像也都是這樣。在這些行業里,邊際效應遞增的門檻就在那,很難跨越。

于是從事這些行業很難迅速擴大生產,實現復制,所以這些行業很難出¥10級以上的富豪。

但這些行業的人因為有技術,大都能夠生存無憂,很容易溫飽。

……至此您已經岳讀了全文的3/4

接下來我們來說說那個王小林。

同樣還在這個平行宇宙里,之前提起過的王小林這次不做開發商了,做了個手游公司。既然加入了互聯網行業,于是他也給自己起了一個英文名:Pony(小馬哥的英文名)。

后來這家游戲公司做了一款風靡世界的游戲叫:王者吃雞。

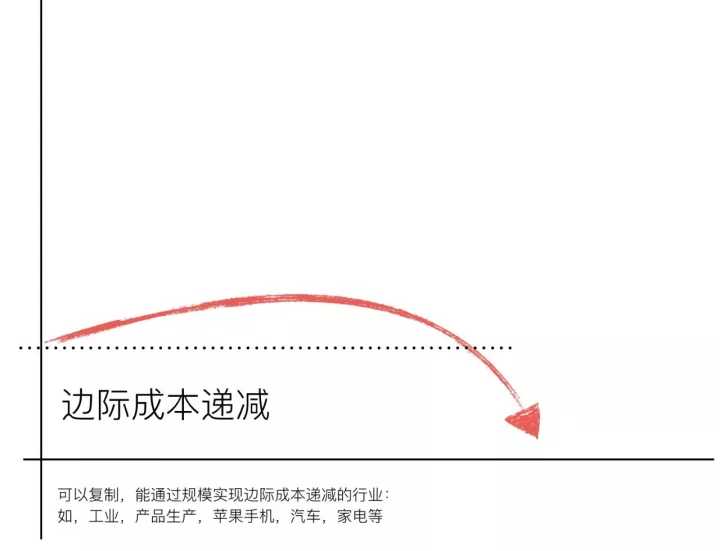

這家公司運營的這個游戲產品,最初只有幾十個人的小團隊來完成開發,寫出代碼,而玩家也只有1萬人,有一臺服務器就夠。 后來游戲火爆,很快就達到了10億的用戶規模。

而這時對游戲公司來說,雖然用戶規模增長了10萬倍,但并不需要把公司的人力資源擴大10萬倍,也不需要多設置10萬倍的服務器,更不需要多寫10萬倍的代碼,多10萬倍的開發工作量。

你看,Pony老師的公司,也步入了邊際效應,只不過這個邊際效應是隨著用戶量的增加而成本遞減。

好了,聽完了以上的兩個故事,我們現在可以發現一條通則:

不同等級的財富,需要用不同的模式獲取。

而人的財富的模式一般有三種:

收入

產品

負債

收入:就是嚴重依賴人力和頻次的,比如你的工資收入,比如前文提到的理發師、廚師、醫生、設計師、咨詢師等等。這些職業的模式特點是無法復制,無法克服邊際成本遞增的魔咒。

產品:就是能夠實現工業化,能夠實現邊際成本遞減。比如,你做了一款網絡游戲。比如,福特生產的T型汽車,蘋果出的iPhone,以及阿里的電商平臺,都是這種模式。

負債:就是利用杠桿效應來使收益幾何倍增,比如,金融行業等。也可以是依靠金融模型來放大效能的其他商業模式,如前文提到的王小林。

好了,現在你能理解為什么,中國首富的寶座會在互聯網大佬和地產大佬手之間反復輪回的原因了嗎?

有了之上的認知,現在我們也可以回答當年那個想發大財的小伙伴的問題:

做設計到底能不能掙到大錢?

答案是:做設計能讓你致富,可以到達比較高的財富等級,但是幾乎不可能成為富豪,想要成為富豪,你需要從事擁有富豪模式的行業。要么你做一款產品,這個產品能夠利用邊際效應遞減,惠及千家萬戶,要么你想辦法利用杠桿,收購價值被低估的資產。

后記:

我曾經問我的朋友們: 你們人生中最大的一筆資產是怎么來的?

除一個因為公司被收購,一個因為公司上市之外,(他們的產品好,所以才會上市或被收購)我身邊大多數的人,人生中最大的一筆資產都是因為當年買房子,現在房子增值了,特別是第一套房子。

為什么呢?

因為當年第一次買房的時候,可以用20% 的首付買房,也就是說是用5倍杠桿(負債)來購買資產。而這種五倍杠桿的負債是大多數人人生中少有的,甚至是唯一的可以利用杠桿(貸款負債)的一次機會。

作為一名設計師,我后悔我當年買房買少了。

……全文岳讀完畢

吳。。。吳彥祖?!

彥祖可以有~

彥祖可以有~

的確