時常看到網絡和朋友圈抨擊抄襲與被模仿的話語,我們嘗試從商業邏輯的角度做一些釋疑(此處所淡只涉及某些風格的空間設計個案,而非原創產品等)。

首先,完全可以通過正常的媒介橋梁去做一些溝通和探討,人家能在一全新的空間中抄得像模像樣,必定是對此設計手法、此種風格或者個案下功夫做了深入研究和考察,雖然是站在了“巨人”的肩膀之上,但必定是有著不一樣的理解和參悟,我們是不是應該想想如何把這樣的人收至麾下,好好打磨,他日必成大器;相比某些人把部分參與或直接拿人家的作品說是自己的,此類設計師還是做了很多功課的。當然,我們也不鼓勵拿此類作品去做大范圍的商業推廣。

做為本土設計師,每個人的成長過程中都或多或少有過模仿的痕跡;而我們也都曾經是某種風格的布道者與推波助瀾者。當大家都在“流行”做某一種風格時,其實是在共同培育和推動市場,教育和引導著客戶的認知度。

從早年粱氏的簡約現代風、到邱氏引領的新古典新奢華之風......做為“始創者”,他們在對的時間做了對的事情,切中的是市場的空窗期,自然是獲利最大的。再加上相當多同行的“借鑒行動”--幫他們推廣和倡導,而他們也沒有跳出來批評這個抨擊那個......順勢風起,永遠做第一個發聲者,所以說,季、梁、邱等正是深耘此道之行業高人;

雖然在專業群體中爭議不斷,但在終端客戶市場層面依然擁有較高的認知度,同時也促進著相關的始創者不斷思考要如何去持續領先和修正,真正讓新風格具有示范效應,成為領跑者與形塑者;量與面的積累,自然對其產生著質的變化。正所謂:一直被模仿,從未被超越;

一個人走的路,永遠只是一條小路;大家都來走時,才能變成大路;大路才適合領跑者跑得更快。

首先,完全可以通過正常的媒介橋梁去做一些溝通和探討,人家能在一全新的空間中抄得像模像樣,必定是對此設計手法、此種風格或者個案下功夫做了深入研究和考察,雖然是站在了“巨人”的肩膀之上,但必定是有著不一樣的理解和參悟,我們是不是應該想想如何把這樣的人收至麾下,好好打磨,他日必成大器;相比某些人把部分參與或直接拿人家的作品說是自己的,此類設計師還是做了很多功課的。當然,我們也不鼓勵拿此類作品去做大范圍的商業推廣。

做為本土設計師,每個人的成長過程中都或多或少有過模仿的痕跡;而我們也都曾經是某種風格的布道者與推波助瀾者。當大家都在“流行”做某一種風格時,其實是在共同培育和推動市場,教育和引導著客戶的認知度。

從早年粱氏的簡約現代風、到邱氏引領的新古典新奢華之風......做為“始創者”,他們在對的時間做了對的事情,切中的是市場的空窗期,自然是獲利最大的。再加上相當多同行的“借鑒行動”--幫他們推廣和倡導,而他們也沒有跳出來批評這個抨擊那個......順勢風起,永遠做第一個發聲者,所以說,季、梁、邱等正是深耘此道之行業高人;

雖然在專業群體中爭議不斷,但在終端客戶市場層面依然擁有較高的認知度,同時也促進著相關的始創者不斷思考要如何去持續領先和修正,真正讓新風格具有示范效應,成為領跑者與形塑者;量與面的積累,自然對其產生著質的變化。正所謂:一直被模仿,從未被超越;

一個人走的路,永遠只是一條小路;大家都來走時,才能變成大路;大路才適合領跑者跑得更快。

我行,我秀,故我在

做為設計師,不只是要“活兒”干得好--行走江湖的行頭和看家本領,還要會唱會講,能說出些道道來;下得了工地,上得了場面。

做為始創者或者名門正宗,更應該懂得如何去把難得的好作品(或者某種創新風格)的價值和影響面發揮到最大化,在行業中朝著更高、更有遠見的層次發展,就需要上升到品牌戰略的高度,運用豐富又與眾不同的市場營銷策略來推進(有朋友幫我總結是“榨汁機原理”,當下的很多人只是完成了設計階段,讓其項目成為了所謂作品,不求一定要成為某種暢銷“產品”,但至少要讓大家知道某某作品是某某做的,就需要補上“行銷”一課,而這正是被很多人所忽視的),真正形成自己的品牌符號、行業影響力和設計價值的增值導向,增加抄襲者與模仿者在道義上的壓力和客戶提出質疑的機會,正所謂:成功不可復制;如果你只滿足于一時的成就與所獲,而不是持續創造,長江后浪推前浪,前浪必定會死在沙灘上。所以說,在設計行業“啃老本”是行不通的,因為客戶的欣賞水平、對生活質量的追求在不斷提升,接觸的信息面在不斷擴大,而發展狀況的不匹配導致設計師被客戶淘汰。

有時候設計師也是被甲方強奸和倒逼的,在成本與時間的雙控條件下,指定參照某些之成熟項目,而在當下市場之類似情況,做,面臨著被同行指責;不做,面臨著失去客戶,兩難也;我們更應思考如何盡己之責,加強行業自律和整體提升,與同行一起來教育和引導客戶認知、選擇好的設計,方為正解。

我們在此不是要倡導模仿或抄襲,而是應該清醒的知道如何在抄襲或者模仿的基礎上形成自我的主題風格與自成一派的專研精神。永遠當一個“讀心者”,而不是一個簡單的搬運工;抄其“形”,更要理解其“神”。

大家天天用的QQ干掉了lCQ、MSN,微信、微博,百度搶占了Google的大片領地,摸仿中順應巿場而不斷創新,才可能超越前者。

行業影響力、項目話語權與品牌知名度和專業實力是相輔相成的,彼此促進和影響,要積極使自己成為某種趨勢和風格的參與者、制

定者、發聲者,才可能把握行業動態,在未來的公司發展中提前布局。

我行,我秀,故我在

做為設計師,不只是要“活兒”干得好--行走江湖的行頭和看家本領,還要會唱會講,能說出些道道來;下得了工地,上得了場面。

做為始創者或者名門正宗,更應該懂得如何去把難得的好作品(或者某種創新風格)的價值和影響面發揮到最大化,在行業中朝著更高、更有遠見的層次發展,就需要上升到品牌戰略的高度,運用豐富又與眾不同的市場營銷策略來推進(有朋友幫我總結是“榨汁機原理”,當下的很多人只是完成了設計階段,讓其項目成為了所謂作品,不求一定要成為某種暢銷“產品”,但至少要讓大家知道某某作品是某某做的,就需要補上“行銷”一課,而這正是被很多人所忽視的),真正形成自己的品牌符號、行業影響力和設計價值的增值導向,增加抄襲者與模仿者在道義上的壓力和客戶提出質疑的機會,正所謂:成功不可復制;如果你只滿足于一時的成就與所獲,而不是持續創造,長江后浪推前浪,前浪必定會死在沙灘上。所以說,在設計行業“啃老本”是行不通的,因為客戶的欣賞水平、對生活質量的追求在不斷提升,接觸的信息面在不斷擴大,而發展狀況的不匹配導致設計師被客戶淘汰。

有時候設計師也是被甲方強奸和倒逼的,在成本與時間的雙控條件下,指定參照某些之成熟項目,而在當下市場之類似情況,做,面臨著被同行指責;不做,面臨著失去客戶,兩難也;我們更應思考如何盡己之責,加強行業自律和整體提升,與同行一起來教育和引導客戶認知、選擇好的設計,方為正解。

我們在此不是要倡導模仿或抄襲,而是應該清醒的知道如何在抄襲或者模仿的基礎上形成自我的主題風格與自成一派的專研精神。永遠當一個“讀心者”,而不是一個簡單的搬運工;抄其“形”,更要理解其“神”。

大家天天用的QQ干掉了lCQ、MSN,微信、微博,百度搶占了Google的大片領地,摸仿中順應巿場而不斷創新,才可能超越前者。

行業影響力、項目話語權與品牌知名度和專業實力是相輔相成的,彼此促進和影響,要積極使自己成為某種趨勢和風格的參與者、制

定者、發聲者,才可能把握行業動態,在未來的公司發展中提前布局。

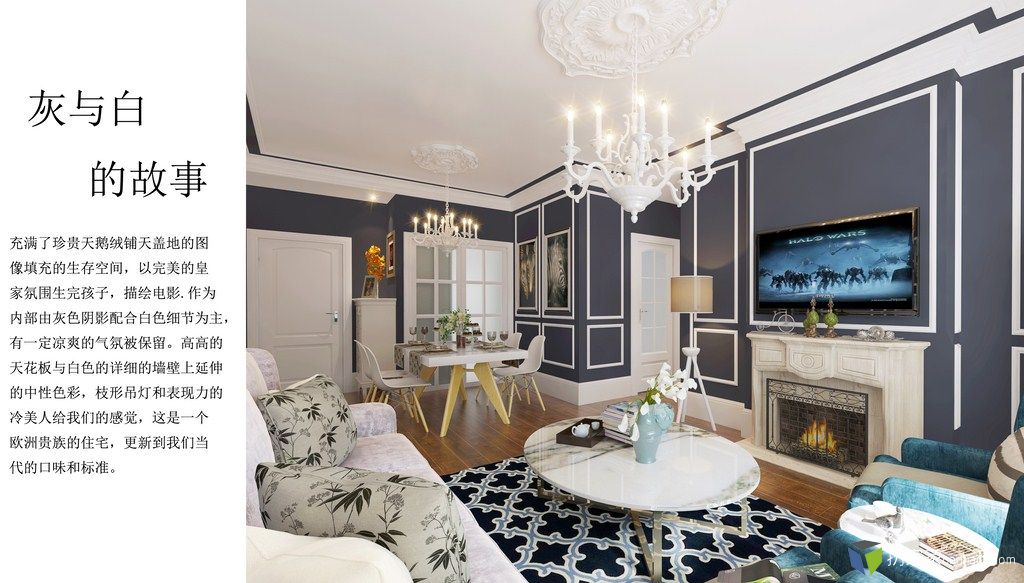

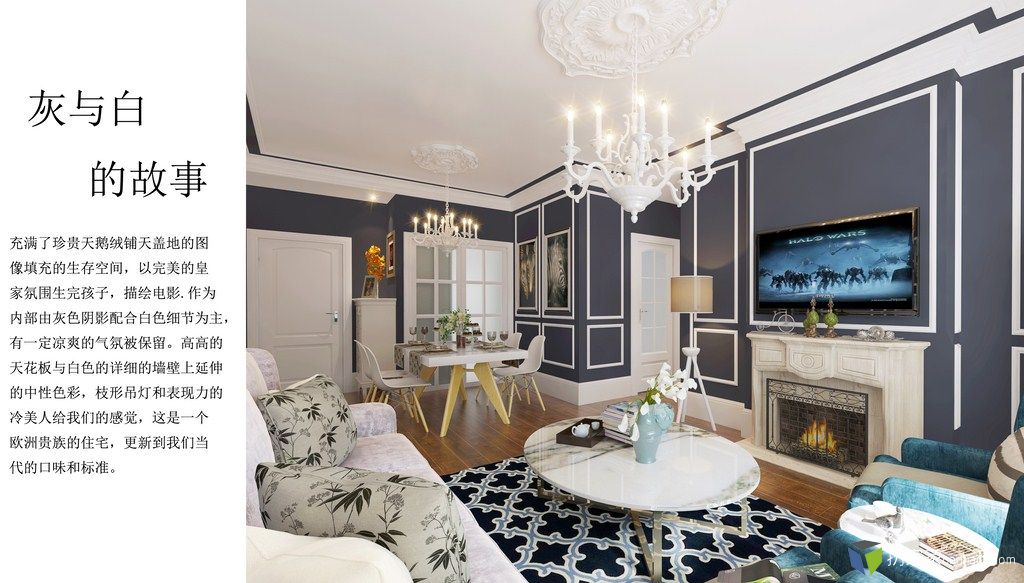

文中配圖皆為扮家家特訓營學生作品 http://jx.banjiajia.com

----撰 文:王建軍 資深媒體人;專注設計產業鏈、價值與影響力傳播規劃

私信交流E-mail:xdzs021@foxmail.com

(備注:文章觀點源于朋友們的交流與分享感悟,在此感謝!原創版權,轉載請注明出處。)

文中配圖皆為扮家家特訓營學生作品 http://jx.banjiajia.com

----撰 文:王建軍 資深媒體人;專注設計產業鏈、價值與影響力傳播規劃

私信交流E-mail:xdzs021@foxmail.com

(備注:文章觀點源于朋友們的交流與分享感悟,在此感謝!原創版權,轉載請注明出處。)

首先,完全可以通過正常的媒介橋梁去做一些溝通和探討,人家能在一全新的空間中抄得像模像樣,必定是對此設計手法、此種風格或者個案下功夫做了深入研究和考察,雖然是站在了“巨人”的肩膀之上,但必定是有著不一樣的理解和參悟,我們是不是應該想想如何把這樣的人收至麾下,好好打磨,他日必成大器;相比某些人把部分參與或直接拿人家的作品說是自己的,此類設計師還是做了很多功課的。當然,我們也不鼓勵拿此類作品去做大范圍的商業推廣。

做為本土設計師,每個人的成長過程中都或多或少有過模仿的痕跡;而我們也都曾經是某種風格的布道者與推波助瀾者。當大家都在“流行”做某一種風格時,其實是在共同培育和推動市場,教育和引導著客戶的認知度。

從早年粱氏的簡約現代風、到邱氏引領的新古典新奢華之風......做為“始創者”,他們在對的時間做了對的事情,切中的是市場的空窗期,自然是獲利最大的。再加上相當多同行的“借鑒行動”--幫他們推廣和倡導,而他們也沒有跳出來批評這個抨擊那個......順勢風起,永遠做第一個發聲者,所以說,季、梁、邱等正是深耘此道之行業高人;

雖然在專業群體中爭議不斷,但在終端客戶市場層面依然擁有較高的認知度,同時也促進著相關的始創者不斷思考要如何去持續領先和修正,真正讓新風格具有示范效應,成為領跑者與形塑者;量與面的積累,自然對其產生著質的變化。正所謂:一直被模仿,從未被超越;

一個人走的路,永遠只是一條小路;大家都來走時,才能變成大路;大路才適合領跑者跑得更快。

首先,完全可以通過正常的媒介橋梁去做一些溝通和探討,人家能在一全新的空間中抄得像模像樣,必定是對此設計手法、此種風格或者個案下功夫做了深入研究和考察,雖然是站在了“巨人”的肩膀之上,但必定是有著不一樣的理解和參悟,我們是不是應該想想如何把這樣的人收至麾下,好好打磨,他日必成大器;相比某些人把部分參與或直接拿人家的作品說是自己的,此類設計師還是做了很多功課的。當然,我們也不鼓勵拿此類作品去做大范圍的商業推廣。

做為本土設計師,每個人的成長過程中都或多或少有過模仿的痕跡;而我們也都曾經是某種風格的布道者與推波助瀾者。當大家都在“流行”做某一種風格時,其實是在共同培育和推動市場,教育和引導著客戶的認知度。

從早年粱氏的簡約現代風、到邱氏引領的新古典新奢華之風......做為“始創者”,他們在對的時間做了對的事情,切中的是市場的空窗期,自然是獲利最大的。再加上相當多同行的“借鑒行動”--幫他們推廣和倡導,而他們也沒有跳出來批評這個抨擊那個......順勢風起,永遠做第一個發聲者,所以說,季、梁、邱等正是深耘此道之行業高人;

雖然在專業群體中爭議不斷,但在終端客戶市場層面依然擁有較高的認知度,同時也促進著相關的始創者不斷思考要如何去持續領先和修正,真正讓新風格具有示范效應,成為領跑者與形塑者;量與面的積累,自然對其產生著質的變化。正所謂:一直被模仿,從未被超越;

一個人走的路,永遠只是一條小路;大家都來走時,才能變成大路;大路才適合領跑者跑得更快。

我行,我秀,故我在

做為設計師,不只是要“活兒”干得好--行走江湖的行頭和看家本領,還要會唱會講,能說出些道道來;下得了工地,上得了場面。

做為始創者或者名門正宗,更應該懂得如何去把難得的好作品(或者某種創新風格)的價值和影響面發揮到最大化,在行業中朝著更高、更有遠見的層次發展,就需要上升到品牌戰略的高度,運用豐富又與眾不同的市場營銷策略來推進(有朋友幫我總結是“榨汁機原理”,當下的很多人只是完成了設計階段,讓其項目成為了所謂作品,不求一定要成為某種暢銷“產品”,但至少要讓大家知道某某作品是某某做的,就需要補上“行銷”一課,而這正是被很多人所忽視的),真正形成自己的品牌符號、行業影響力和設計價值的增值導向,增加抄襲者與模仿者在道義上的壓力和客戶提出質疑的機會,正所謂:成功不可復制;如果你只滿足于一時的成就與所獲,而不是持續創造,長江后浪推前浪,前浪必定會死在沙灘上。所以說,在設計行業“啃老本”是行不通的,因為客戶的欣賞水平、對生活質量的追求在不斷提升,接觸的信息面在不斷擴大,而發展狀況的不匹配導致設計師被客戶淘汰。

有時候設計師也是被甲方強奸和倒逼的,在成本與時間的雙控條件下,指定參照某些之成熟項目,而在當下市場之類似情況,做,面臨著被同行指責;不做,面臨著失去客戶,兩難也;我們更應思考如何盡己之責,加強行業自律和整體提升,與同行一起來教育和引導客戶認知、選擇好的設計,方為正解。

我們在此不是要倡導模仿或抄襲,而是應該清醒的知道如何在抄襲或者模仿的基礎上形成自我的主題風格與自成一派的專研精神。永遠當一個“讀心者”,而不是一個簡單的搬運工;抄其“形”,更要理解其“神”。

大家天天用的QQ干掉了lCQ、MSN,微信、微博,百度搶占了Google的大片領地,摸仿中順應巿場而不斷創新,才可能超越前者。

行業影響力、項目話語權與品牌知名度和專業實力是相輔相成的,彼此促進和影響,要積極使自己成為某種趨勢和風格的參與者、制

定者、發聲者,才可能把握行業動態,在未來的公司發展中提前布局。

我行,我秀,故我在

做為設計師,不只是要“活兒”干得好--行走江湖的行頭和看家本領,還要會唱會講,能說出些道道來;下得了工地,上得了場面。

做為始創者或者名門正宗,更應該懂得如何去把難得的好作品(或者某種創新風格)的價值和影響面發揮到最大化,在行業中朝著更高、更有遠見的層次發展,就需要上升到品牌戰略的高度,運用豐富又與眾不同的市場營銷策略來推進(有朋友幫我總結是“榨汁機原理”,當下的很多人只是完成了設計階段,讓其項目成為了所謂作品,不求一定要成為某種暢銷“產品”,但至少要讓大家知道某某作品是某某做的,就需要補上“行銷”一課,而這正是被很多人所忽視的),真正形成自己的品牌符號、行業影響力和設計價值的增值導向,增加抄襲者與模仿者在道義上的壓力和客戶提出質疑的機會,正所謂:成功不可復制;如果你只滿足于一時的成就與所獲,而不是持續創造,長江后浪推前浪,前浪必定會死在沙灘上。所以說,在設計行業“啃老本”是行不通的,因為客戶的欣賞水平、對生活質量的追求在不斷提升,接觸的信息面在不斷擴大,而發展狀況的不匹配導致設計師被客戶淘汰。

有時候設計師也是被甲方強奸和倒逼的,在成本與時間的雙控條件下,指定參照某些之成熟項目,而在當下市場之類似情況,做,面臨著被同行指責;不做,面臨著失去客戶,兩難也;我們更應思考如何盡己之責,加強行業自律和整體提升,與同行一起來教育和引導客戶認知、選擇好的設計,方為正解。

我們在此不是要倡導模仿或抄襲,而是應該清醒的知道如何在抄襲或者模仿的基礎上形成自我的主題風格與自成一派的專研精神。永遠當一個“讀心者”,而不是一個簡單的搬運工;抄其“形”,更要理解其“神”。

大家天天用的QQ干掉了lCQ、MSN,微信、微博,百度搶占了Google的大片領地,摸仿中順應巿場而不斷創新,才可能超越前者。

行業影響力、項目話語權與品牌知名度和專業實力是相輔相成的,彼此促進和影響,要積極使自己成為某種趨勢和風格的參與者、制

定者、發聲者,才可能把握行業動態,在未來的公司發展中提前布局。

文中配圖皆為扮家家特訓營學生作品 http://jx.banjiajia.com

----撰 文:王建軍 資深媒體人;專注設計產業鏈、價值與影響力傳播規劃

私信交流E-mail:xdzs021@foxmail.com

(備注:文章觀點源于朋友們的交流與分享感悟,在此感謝!原創版權,轉載請注明出處。)

文中配圖皆為扮家家特訓營學生作品 http://jx.banjiajia.com

----撰 文:王建軍 資深媒體人;專注設計產業鏈、價值與影響力傳播規劃

私信交流E-mail:xdzs021@foxmail.com

(備注:文章觀點源于朋友們的交流與分享感悟,在此感謝!原創版權,轉載請注明出處。)

更多相關內容推薦

贊

0

評論(7)