永夏的海南

晃漾在日光曬慢的時間里

風自海灣拂上岸

穿過各式熱帶的綠

遺忘時間

以建筑療愈生活

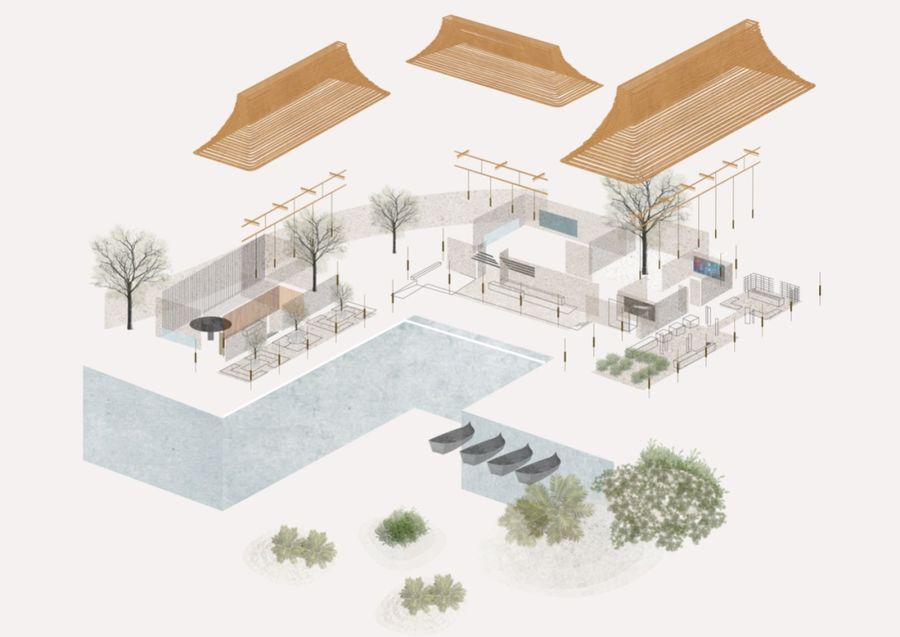

此案所在的海南島,擁有綿長海岸線及原始植被的遼闊柔軟,負責此案的水相設計認為,售樓中心日后轉為社區公設,是為銜接自然、文明、海岸、陸地、聚傳統落的匯集點,應建構廣納生活經驗的場域,不僅意在設計一座空間,而是創造「島嶼集會所」的精神圖騰。

船屋之形

起居融入地景

當業主方需三座館舍架構起中心,南島水岸特有的船屋畫面激發靈感,與建筑單位共同討論后舍棄冷硬框架,選擇融合當地苗族「聚落式」建筑生態,包括內外界線模糊的皮層、坡屋頂輪廓,有助空氣對流,也連結傳統屋宇順應環境的姿態。

△設計概念圖

依循環境共生、生活共享的建筑理念,設計接續以流暢彈性的內部格局消融不同城市之隔閡,共筑島嶼特有、純粹的起居關系。

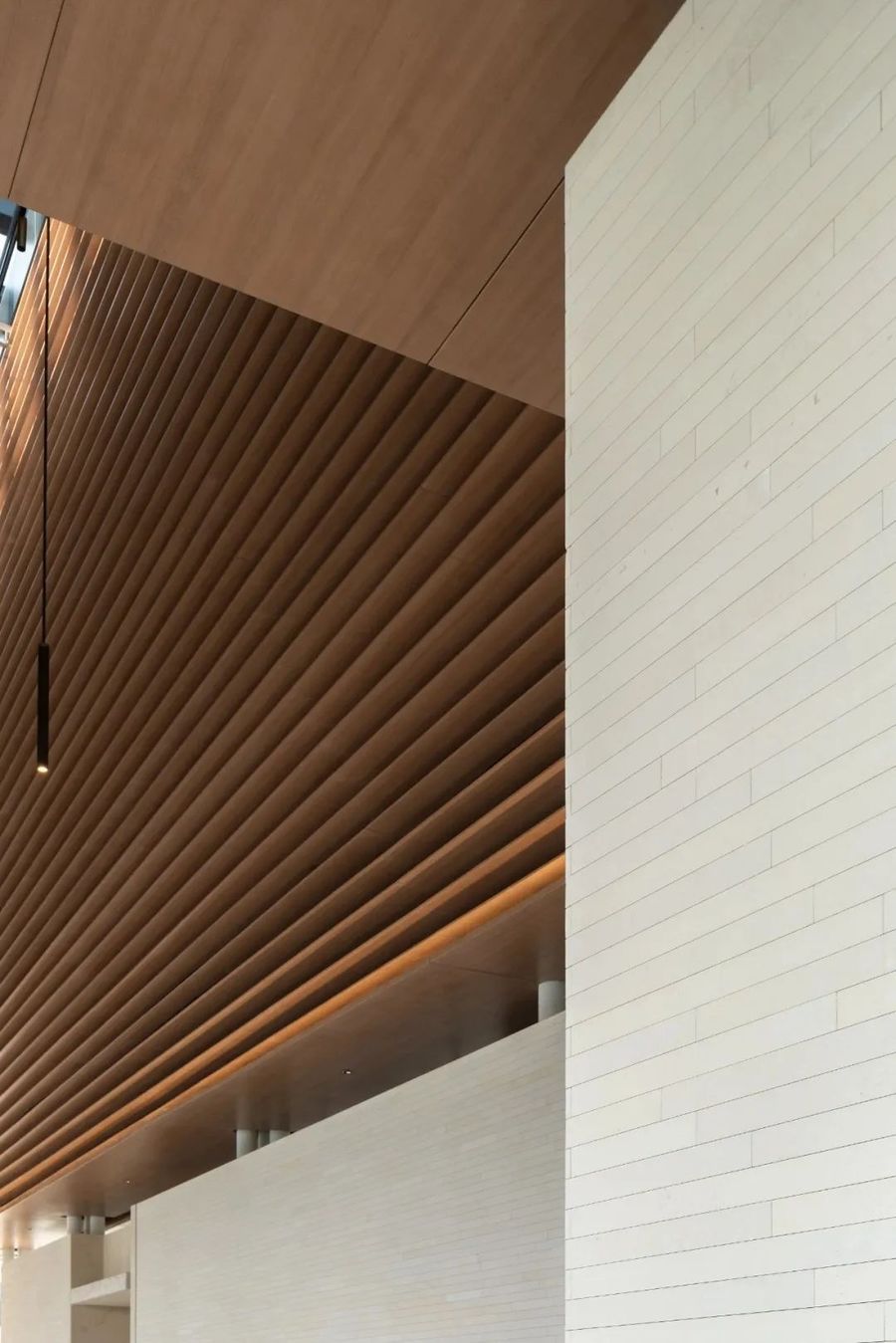

內部以木格柵、帶狀開窗控制日光,削弱柱框立面截斷景色之感。道路旁、景觀資源較弱位置,內退為服務核及后場空間。此外,為使設計所見即所用,也預想了未來應用面,設定陳列及洽談空間的多元用途,以便適應、延伸利用。

現當藝廊展示海南植物、礦物及影音互動裝置的「島嶼集會所」,未來更是延續社區價值、便于配合活動舉辦展覽之重要入口。

以蘊代藏

打造內在意境

有別于水岸旁半開放空間,「日夢長廊」利用半封閉中庭與長廊結構,塑造壓縮、釋放、自然交錯的對比節奏,為達此效果,先以量體扎實米白石材包覆空間路徑,塑造層層框景的軸線起點。

第二進利用側面天井,削弱壓迫感并引入漫射光,此區恰因鄰道路而景觀紛雜,正好借墻體屏蔽并增加空間安定感,再以側向高窗、軸線盡頭窗景塑造光影豐富層次。

進入軸線第三段,以夾墻窄縮通道、降弱采光,引導進入獨立展區,盡頭低伏窗景暗示已達軸線底端。光照幽微,適于墻面投影,未來可當社區電影院或互動式影像展覽。此區另于屋檐下開一段窄窗及通往池畔路徑,設計采光方向直覺引道,以景帶景。

各軸線段落敘述因自然而豐富的島嶼,也傳達建筑分配空間、建構生活的角色——使人與環境先互為風景,繼而柔軟人與人的社交疆界。

例如當前招待賓客的「大地廚房」,日后是社區的私廚天地,刻意半下挖空間降低用餐座位,視線與池水同高,入座即獲最佳視覺延伸性;「小島客廳」屬調性隱蔽洽談區,未來交付作社區茶室空間,亦呼應島嶼慢活的起居主調。

串連生活中一座座散落的島

格局動線致力于串連室內外景觀及行為,凸顯野生地景滲入食衣住行的瞬息流動,同時,因墻體減少、格局互通,過往聚落的緊密關系、居民直面質樸分享生活,將再現成現代島嶼集會所的概念及氣氛,影響來自全國各地賓客卸下文明盔甲、縮短距離。

想像不同背景、各種見聞,是生活中一座座散落的島,島嶼集會所是象征串連的建筑,經此交流,無論時間長短,皆形成如度假般療愈的生活經驗,難以忘懷。

恰如其分的原始

隱而不宣的秩序

為觸發五感使人盡情體驗隱于自然之樂,也透過在地部落善用工藝,如斧劈原木巖石、椰纖編織,或以富人文感的木格柵及落灰陶等物,強化建筑、空間輪廓醞釀的島嶼質樸。

從南島燦陽步入屋宇幽靜,天光明暗能順勢區分行為及氣氛,故人造光源錯開活動高度,退居陪襯,多以低矮桌燈、藏于圓柱間或高懸于屋頂,使目光所及感到含蓄安定。

設計不僅構筑屋宇,更是轉敘海南天然生態的關系,而建筑所改變的行為模式,將由外入內滲透食衣住行,培植別于都會繁雜的豁然恬淡。

△平面圖

項目名稱|石梅自然體驗館

空間設計|李智翔、葛祝緯、林其緯、湯傳亞、蕭偉富 、黃雅琳/水相設計

項目業主|華潤置地 (海南) 有限公司

業主團隊|張戈、郭懷坤、崔啟龍、魏亞文、汪洋、馮琳、楊文敏、呂寧、陳金娟、黃明、高芳照、杜復亮

項目位置|中國 海南 石梅灣

室內面積|2360 m2

空間格局|接待區、洽談區、品牌展示區、多媒體區、共享廚房、中庭、VIP室、辦公室、衛生區、多功能區

設計時間|2022.04~2022.07

施工時間|2022.08~2023.03

主要材料|櫻桃木、花梨木、不規則拼貼水磨石、西班牙米黃大理石、稻香細花石、藤編織、手工漆

項目攝影|吳鑒泉

評論(0)