中國國際建筑裝飾及設計藝術博覽會簡稱設博會(CIDF),誕生于2005年,每年舉辦一屆,現己發展成為在設計師選材、時尚生活方式、空間藝術設計展覽、國際環藝創新設計大賽、行業品牌推薦等領域最權威,國際化程度最高的年度設計盛會。

??

設博會作為國內領先的室內設計服務平臺,是國際國內知名設計師交流競技的國際舞臺,國際環藝創新設計作品大賽(華鼎獎)迄今已成功舉辦十七屆,在這里,眾多優秀的設計師通過交流競技,展現才華,找到了設計生涯的新起點。華鼎獎旨在樹立中國設計典范,全面倡導創新設計精神,從根本上提高社會對于建筑裝飾行業的認識和從業人員的地位,推動可持續健康發展。

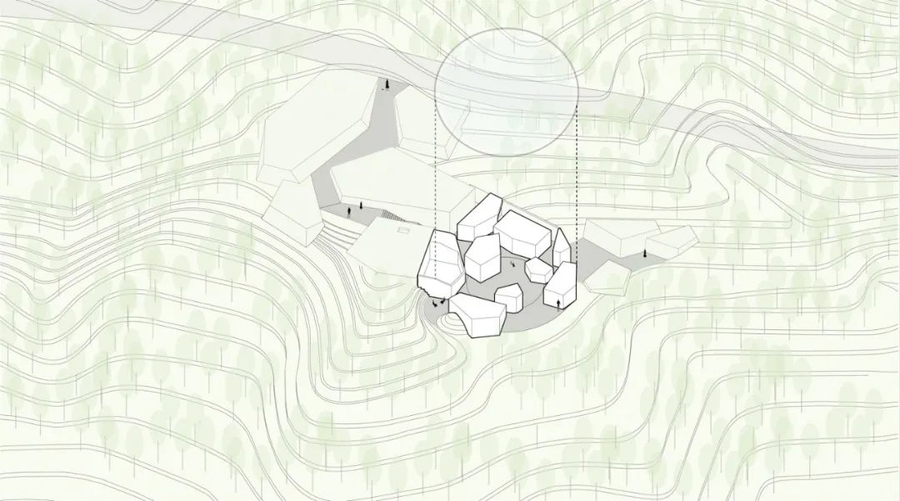

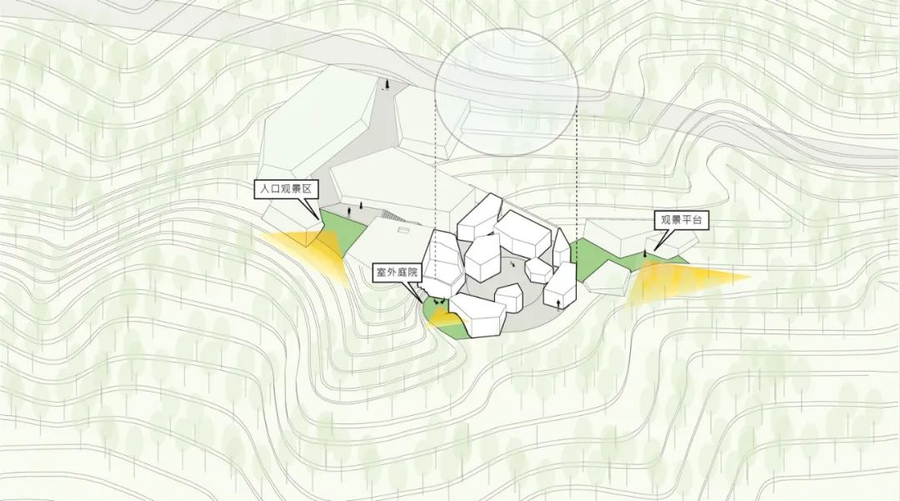

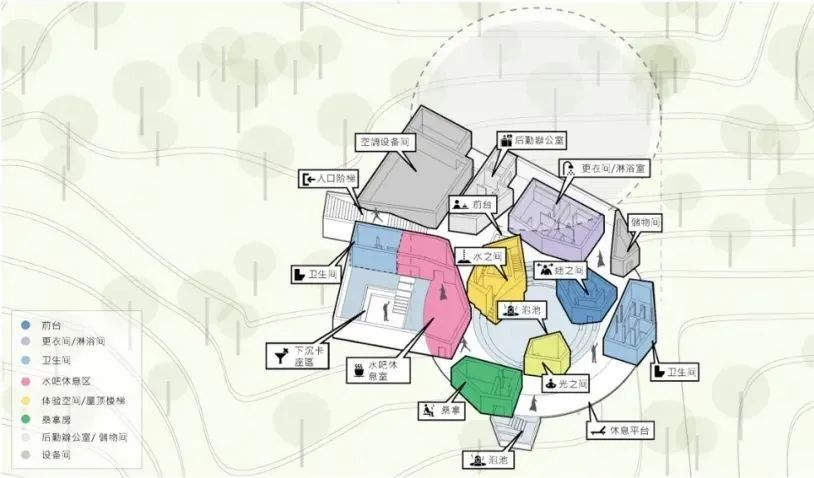

霧靈山溫泉浴場鳥瞰

霧靈山,燕山山脈高峰之一,千百年來地殼運動擠壓出既有陡峭巖峰,又有平坦臺地的復雜地貌。山體本身的高差和坡度,使得項目所在地塊具有非常豐富的多向性,向四周眺望,視野所及,在季節和天氣的變化中呈現出截然不同的觀感和氣質,甚至于一天中的不同時段,追隨陽光及暮色的情緒變化,同一場景也能顯露出不同的光影與色彩。

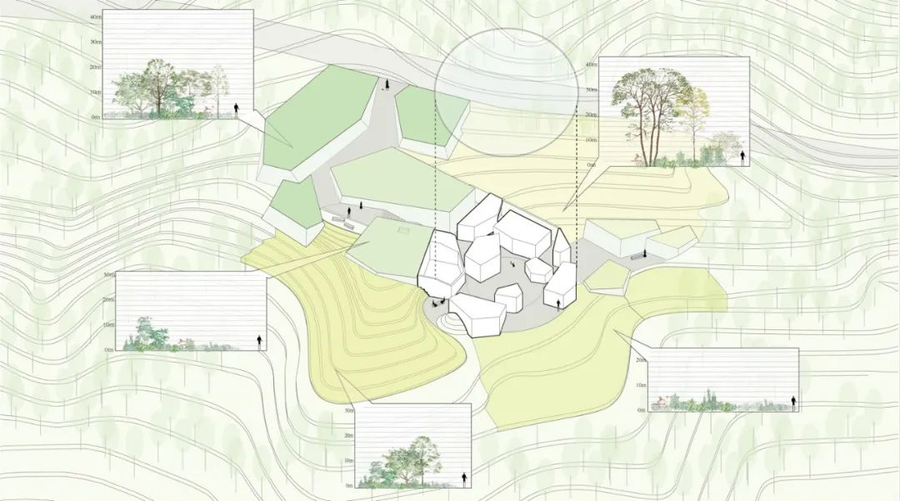

場地氛圍

霧靈山森林滿山,清泉遍布,水充沛而富有靈性,涵養了地表的清溪曲流,幽谷碧潭;也貫通了山體內靈奇的溶洞和暗涌的溫泉。地表溪流冰冷刺骨,地下溫泉霧氣升騰。于此處建浴場,遠離城市,恣意任何。浴場、湯屋等公共空間是人對居所外的環境想象及認知,也是人對自然介質——水的關聯容器。從古羅馬卡拉卡拉浴場到驪山華清宮,浴場建筑和沐浴文化源來已久,古已有之。

故此,霧靈山溫泉浴場的設計旨在于此處建立一個獨特的空間容器,在其間,能令人回歸自然,回歸一種相對原始的生存狀態,使純粹的身體感官逐漸被放大,獲得一種更為強烈且極致的豐富體驗感,感知由空間所引導的環境觸覺。

霧靈山溫泉浴場夜景

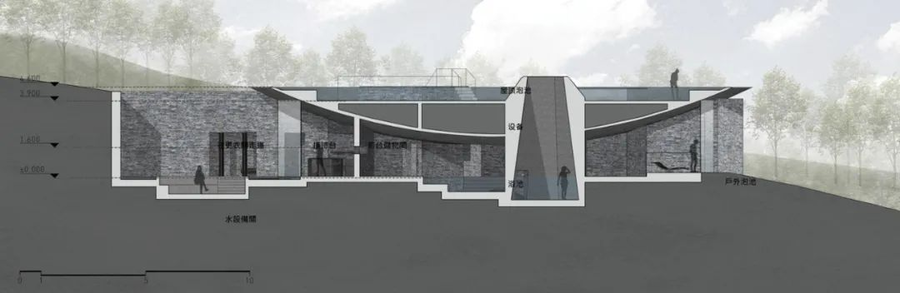

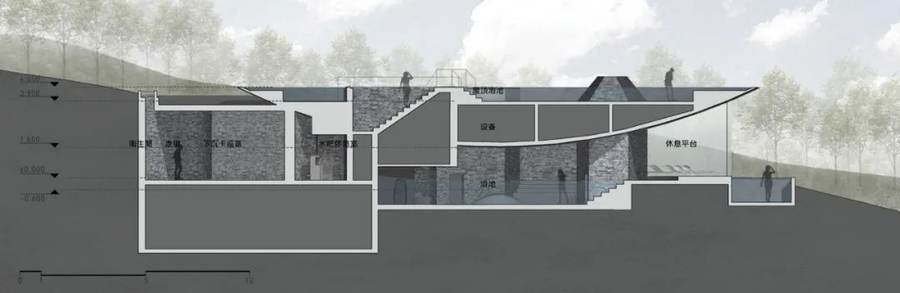

建筑嵌在一處北高南低,落差為5米的緩坡之上。入口開向北側,場地周邊的植物配置依照霧靈山植被種類作了相應的調整和回應,以此營造建筑周邊臺地、緩坡、洞口、石階等或隱秘或開放的局部視覺環境。

室外庭院

空間概念

景觀環境

植被配置

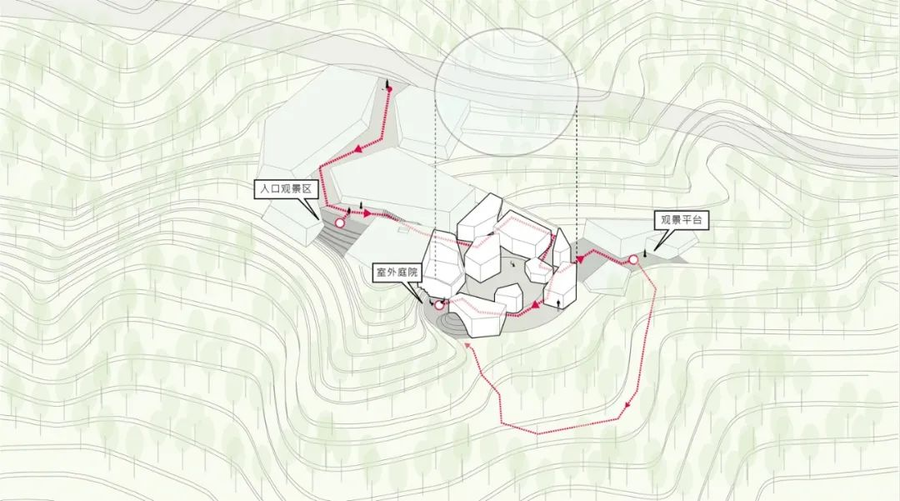

環境路徑

景觀平臺

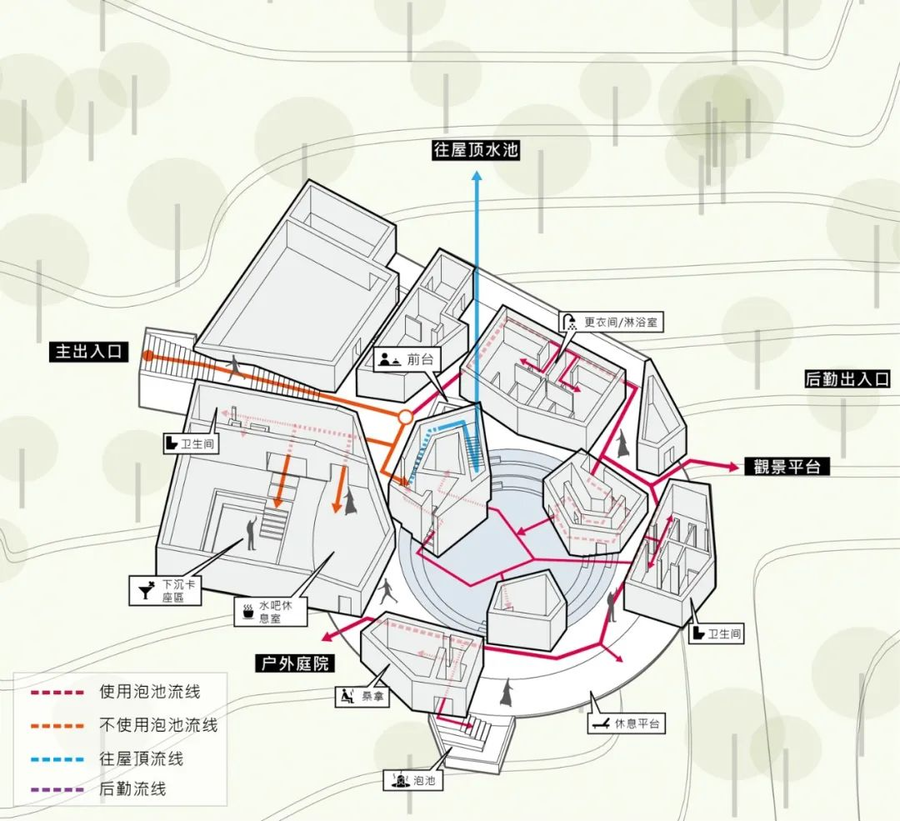

浴場由一段狹長的甬道逐級而下,沉于樹影之間,沒于水波之下,安靜而又神秘。靠近入口處的水吧作為溫泉內最大的服務性空間,坐擁一處獨立的庭院。庭院設置下沉座椅,周邊被景觀淺水環繞,營造出一種宛在水中央的感覺。

浴場入口及屋頂泡池

水吧及室外休息區

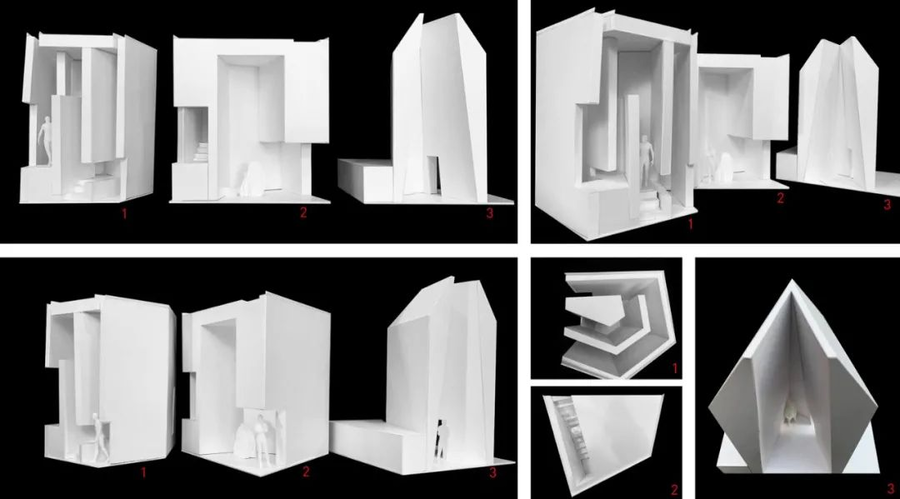

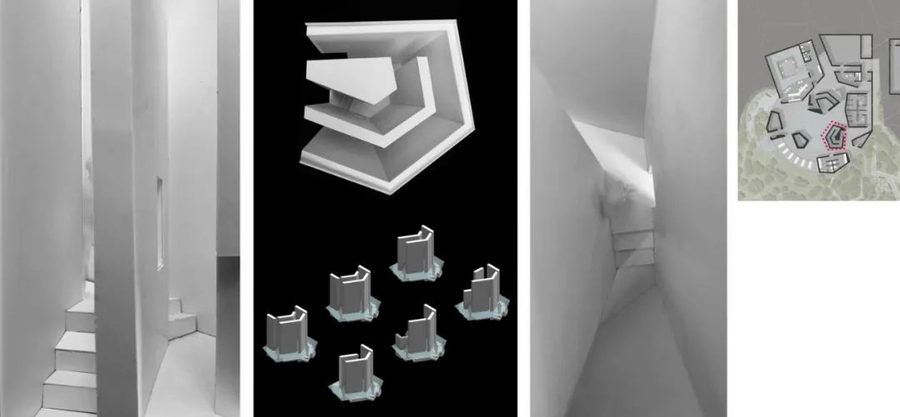

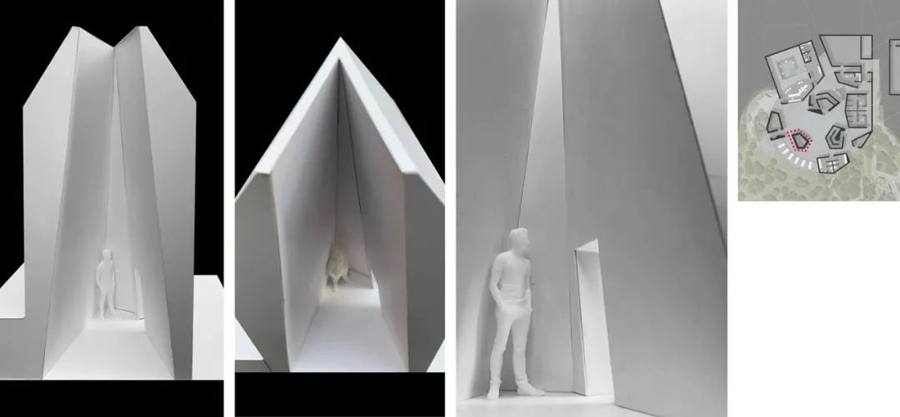

為增加人進入泡池的體驗維度,設計在由更衣室進入泡池的路線中加入了一段戲劇化的空間,姑且將它稱作迷之間。空間的打造來自片墻的折疊,像一個微型的入口迷宮。

迷之間

人對空間場景的感受,首先來自于距離,由空間邊界帶來的可觀、可感的親密度或是壓迫感。迷之間擁有一段“幕簾式”墻體,墻體與頂棚貫通,底部敞開,泡池內的水可以流入其中。

迷之間概念生成過程演示

泡池內的人可以看到人在內穿行,進入或是離開,但身在“迷宮”內的人卻被阻隔了視線范圍。這個迷宮的設置,改變了空間節奏,使入口的動線加長,空間層次變得豐富,令人對下一個空間的期待也相應增加,對比也更為強烈。

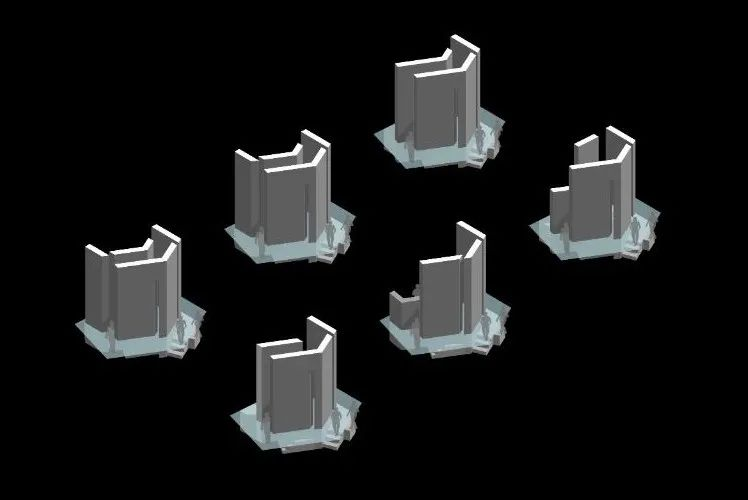

功能體塊模型研究

(1.迷之間 2.水之間 3.光之間)

迷之間模型研究

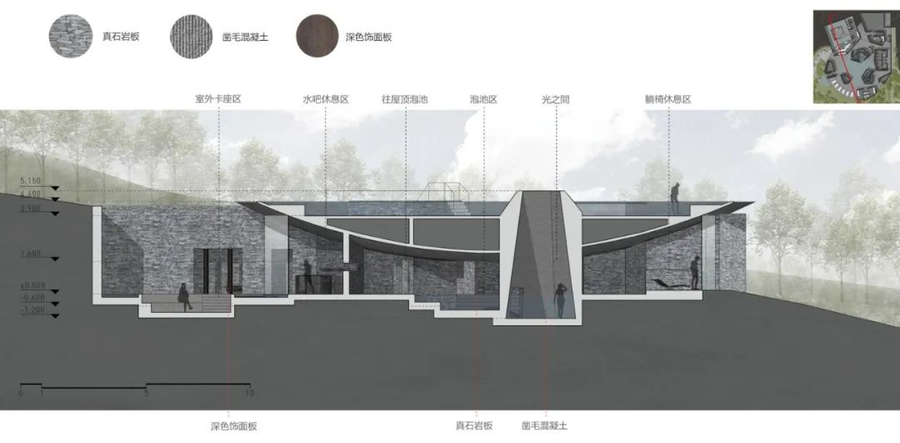

浴場的主要空間由散落的、不同功能及大小、形狀各異的單體組成,如霧靈山中散在林間裸露的山巖,頂部由一個碟型屋頂水池覆蓋。

功能示意

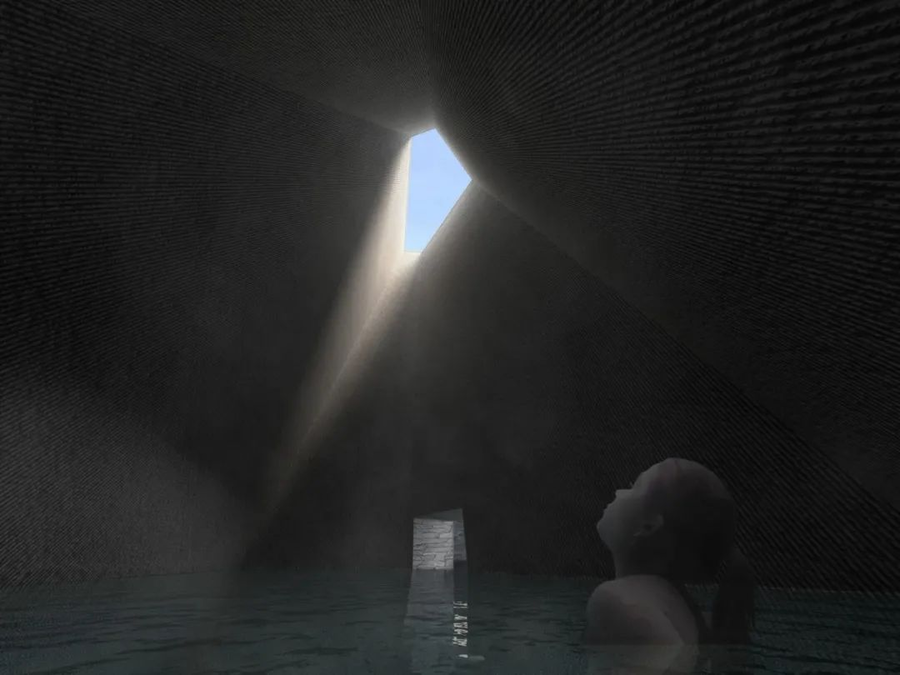

整個室內空間被“壓”在一個“反穹頂”下,逐漸下降的凈空高度,從形態上為室內泡池部分的塑造出一種神秘的“洞穴感”。從原始人起,人類以穴居為主的“生活狀態”經歷了近百萬年,而人類“建筑”史,自石器時代,尚不過萬年,人類天然對洞穴產生的安全感,早已被寫在基因之中。

泡池室內呈現

散落的功能體塊,擠壓出洞穴的曲折和神秘,也改變了開放型的視線及動線的場景關聯。人于其間,墻身縫隙、門窗洞口限定了行進路線和視線范圍,步移景異,視線可及,步伐未及。

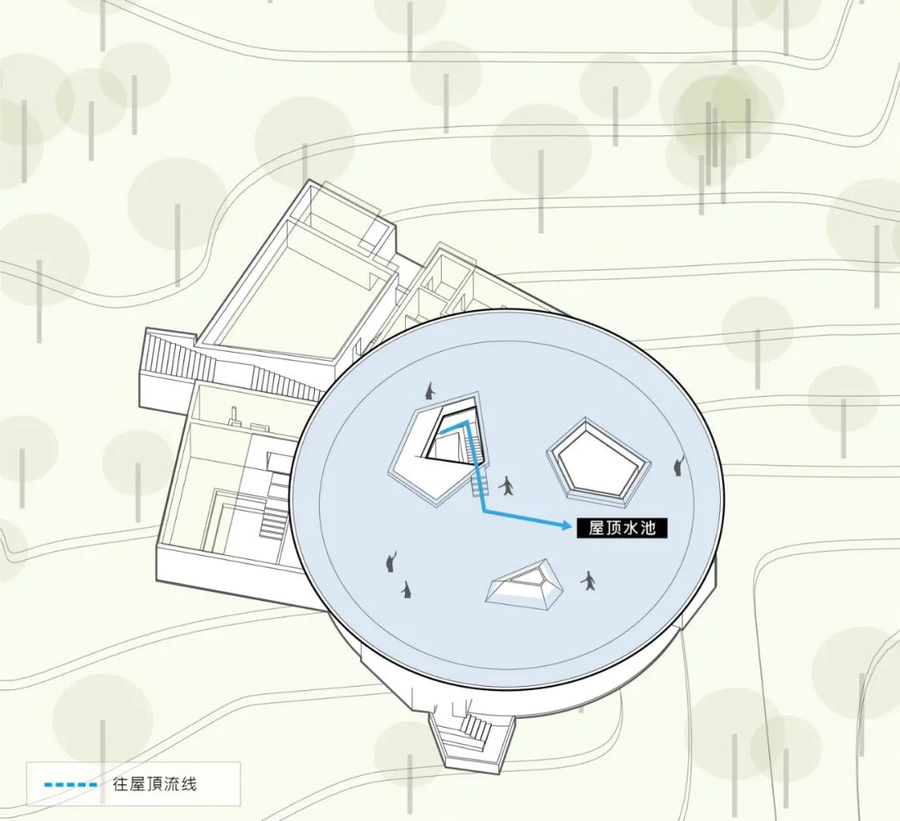

屋頂流線

在狹小的室內空間內,濃縮了來自設計團隊一貫堅持的空間散點敘事方式,打造出并置化信息的體驗感和交互性。面向西南方向俯瞰山谷的休息區是整棟建筑內視野最為開放的區域,立面包裹上整片的玻璃幕墻,從泡池走向休息區,每個斷面的視覺感受不斷變化,從變幻的框景,轉為純粹的開敞。

休息區旁的桑拿房是一個半室內半室外的曖昧空間,它擁有一個獨立的打破了建筑環形邊界的室外泡池,卻又巧妙使桑拿房嵌入了建筑的側壁之中,產生了一段建筑和環境間的過渡空間。泡池將室外的景色借了進來,也將室內的空間讓了出去。

桑拿房及室外泡池

室外的自然光,從這些大大小小的“洞口”和“縫隙”中透進來,打在溫泉水面,溫泉水的光影倒映在光滑混凝土的底面,蕩漾出變幻的波瀾,合著光影,與室內天然原石材質形成了強烈的對比。

屋頂泡池的體量來自球體的底層切片,向上的形態賦予了屋頂水池一定的漂浮感。如果洞穴是對歷史的回顧,這個落于谷中的光滑碟形水池,如溫泉浴場之于整個山澗,是與未來關聯的天外來客,兩者疊合出建筑穿越了時間維度的永恒與神性。

南立面圖

泡池被做成無邊水池的形式,與自然直接連通,似是一泓山谷中的深潭。屋頂泡池天然成為了建筑的第五立面,豐富了建筑表情,水的鏡面效果,也使整個建筑“消失”在環境里,人亦“消失”在環境里。

人置身于溫泉中,除對泉水中天然礦物的吸收,身體與柔性流動介質——水的密切接觸,來自溫度、水流、水壓、蒸汽所帶來的環境對比,氤氳恍若桃源,使身心放松而體感放大。

泡池室內呈現

設計試圖將這種來自山泉流動的視覺、溫度的觸覺以及叮咚之響的聽覺體驗在一個空間內進一步放大。這一空間被包裹在通向屋頂泡池的步梯之中,頂部一注水柱伴著光線自由落下,落在下方的巖石之上,光影散在山巖上,水聲落入硯池中。

水之間

人浸在泡池內,滴水穿石的重量觸手可及,下落的冷水柱與周邊溫熱的泉水帶來了雙重的感官體驗。

水之間模型研究

泡池中另一重的感官體驗來自空間對光的塑造。霧靈山中溫度隨著高差迅速變化,一山有三季,十里不同天。山間森林郁郁蔥蔥,遮天蔽日,林間水汽蒸騰使得霧靈山云霧繚繞。隨著云霧變幻,陽光偶爾落入地面,留下云的痕跡,樹的身形,人如入神秘仙境。

光作為一種神秘的介質,穿過云層、樹林和山谷,落于任意表面之上。設計把光的這種屬性引入建筑之中,以頂部天窗的形式,將光作為一個單獨的體塊插入。天窗的幾何形態,塑造了光的體量,也將天空框成了一幅畫面,更與“洞穴”的自然形成對比,象征了對永恒屬性人造物的追求,屋頂的光即是神性的向往。

光之間入口

光之間幾近一個“全封閉”的獨立空間,一個不被打擾的冥想室。入口完全沒入泡池之中,想進入光之間,人需要完全浸入水中,倒也烘托了進入的儀式感。現行宗教普遍認為,沐浴的目的是洗滌身心污垢,亦可以凈化心靈,潔身沐浴是眾教徒對神明的敬畏及尊重。溫泉水滑洗凝脂,以泉水凈身,放大人身體的感觀,更激發出的與天地對話的場景,找到與世界的鏈接方式。

光之間模型研究

霧靈山溫泉浴場從空間形態、材料到顏色的選擇,均在追求回歸自然,溯本一種原始的“洞穴感”。洞穴內不規則的空間形式,既為室內泡池增加了私密性,也豐富了泡池內的視覺感受,使得建筑變成了感官層面的延展性體驗容器,建立起人與自然場景間多樣又相對永恒的關聯性。

設計圖紙

總平面圖

南立面圖

西立面圖

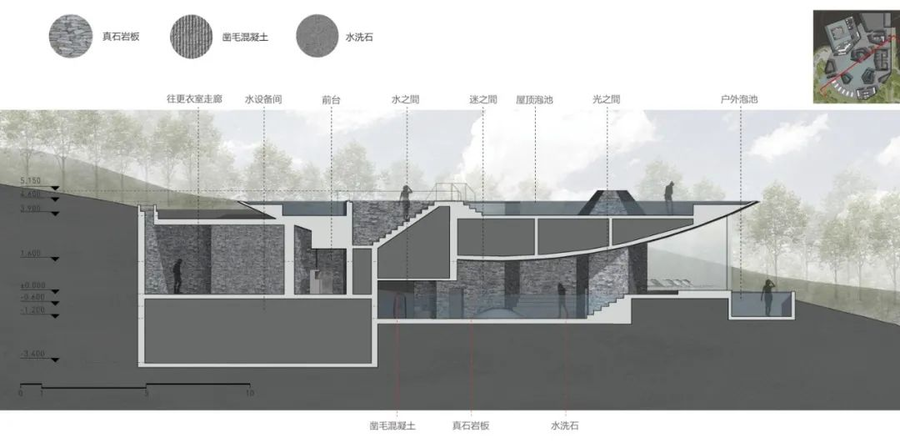

剖面圖 1-1

剖面圖 2-2

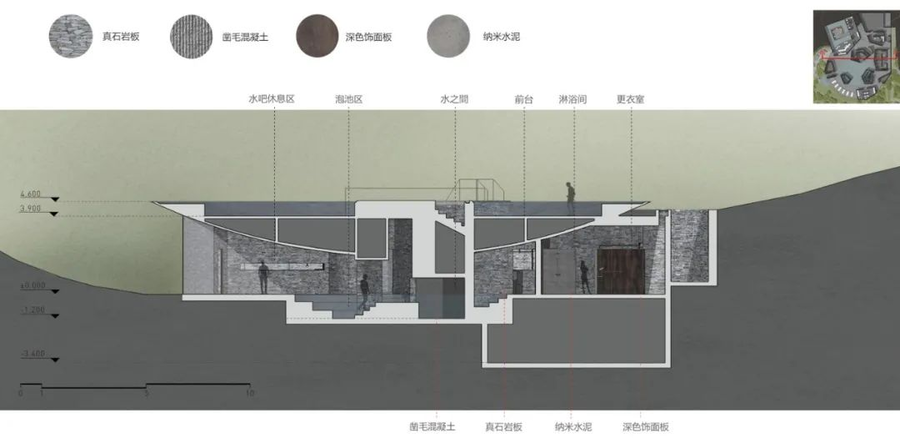

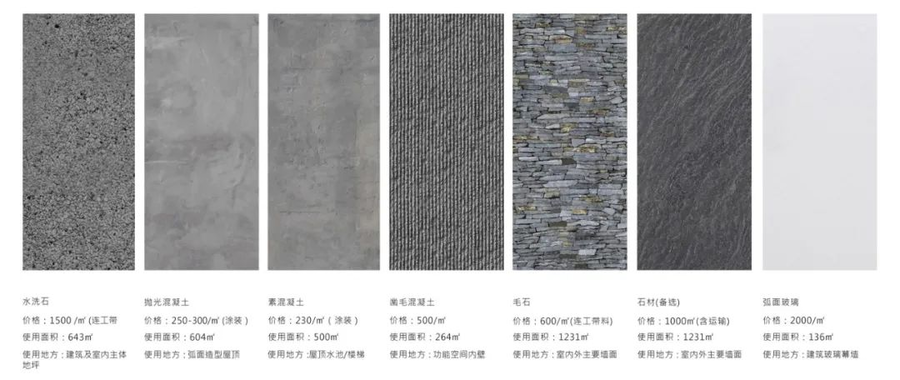

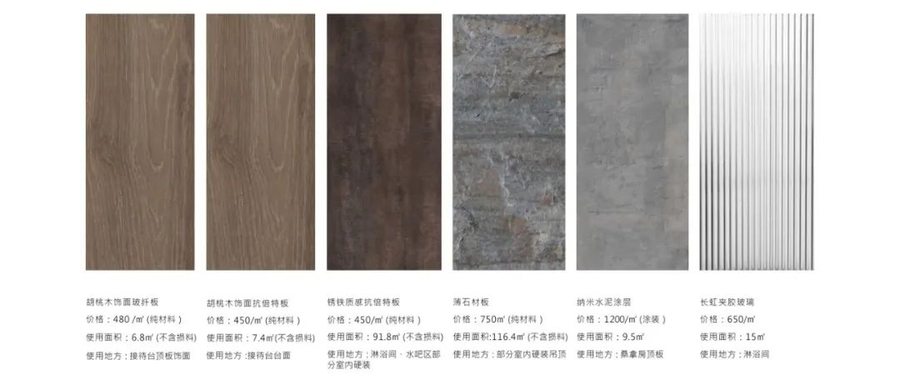

材料意向

?

項目信息

項目地點:河北承德

項目類型:浴場建筑

建筑面積:500㎡

業主單位:秦皇島阿那亞房地產開發有限公司

項目主創:莊子玉

建筑設計團隊:喻凡石,Fabian Wieser,郭鎮榮

室內設計團隊:李娜,謝欣慧,靳若兮,丁竹靚

設博會官方聯系方式

聯系電話:010-60165188

小助理電話:15601277176(微信同號)

商務合作郵箱:office@idchina360.com

設計師投稿郵箱:info@idchina360.com

更多相關內容推薦

評論(0)