伴屋 – 面壁思“過 l 民宿裝修設計

【設計方】:素建筑設計事務所

【項目類型】:民宿

【地理位置】:馬科元

【設計團隊】:郭少珣,謝佳辰,唐銘

【攝影】:唐徐國,陳顥

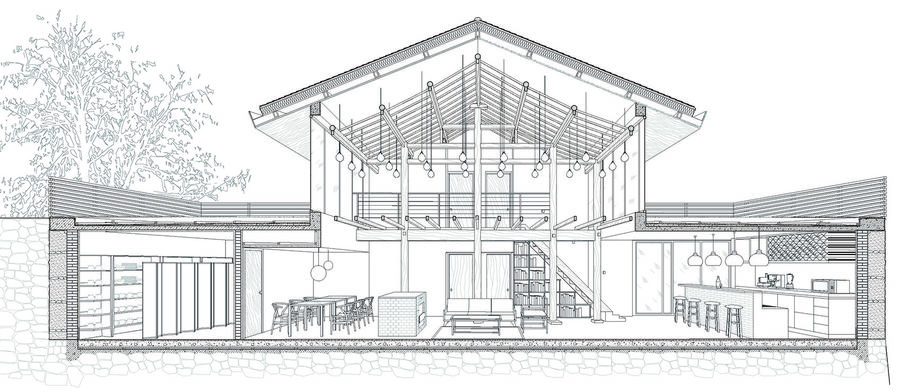

【結構】:磚混結構+鋼結構屋頂

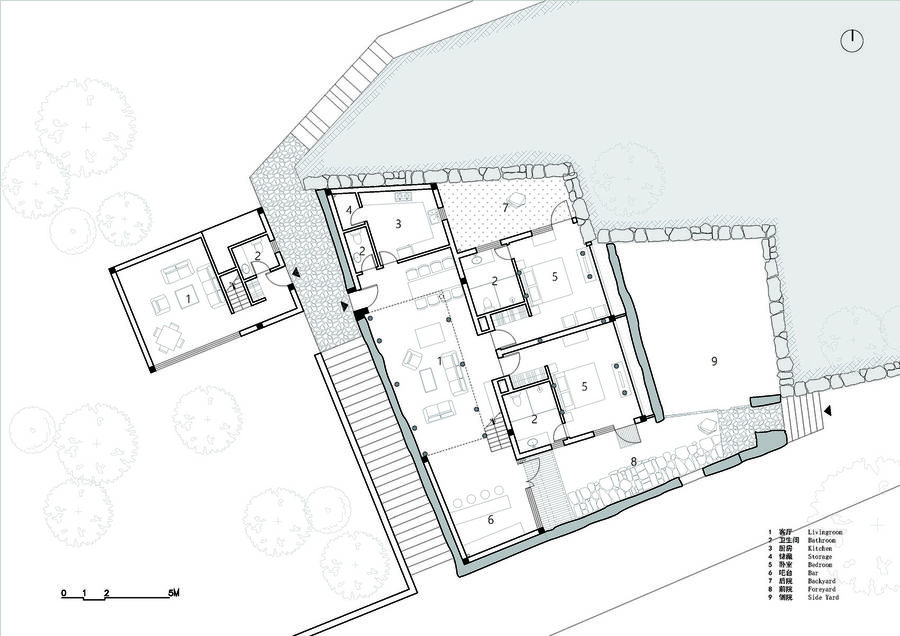

【】地面積】:200 m2

【建筑面積】:400 m2

【設計周期】:2014年10月-2015年5月

【建設周期】:2015年3月-2016年6月

建筑不再只是一座鄉村民居,變成了一座鄉土博物館,一部時光穿梭機。土墻不再是圍護,木構不再是結構,而是聚光燈下的故事講述者。

使得體驗者在日常性的小尺度空間內獲得了一種戲劇性的儀式感。中國人造房子,常用“大興土木”這個說法,所謂土指夯土圍護,所謂木指木構梁柱。足見古時土與木作為建筑材料的重要性。

然而到了現代,建筑中鮮見生土與原木,但是土與木帶給現代人內心的情感仍然揮之不去。

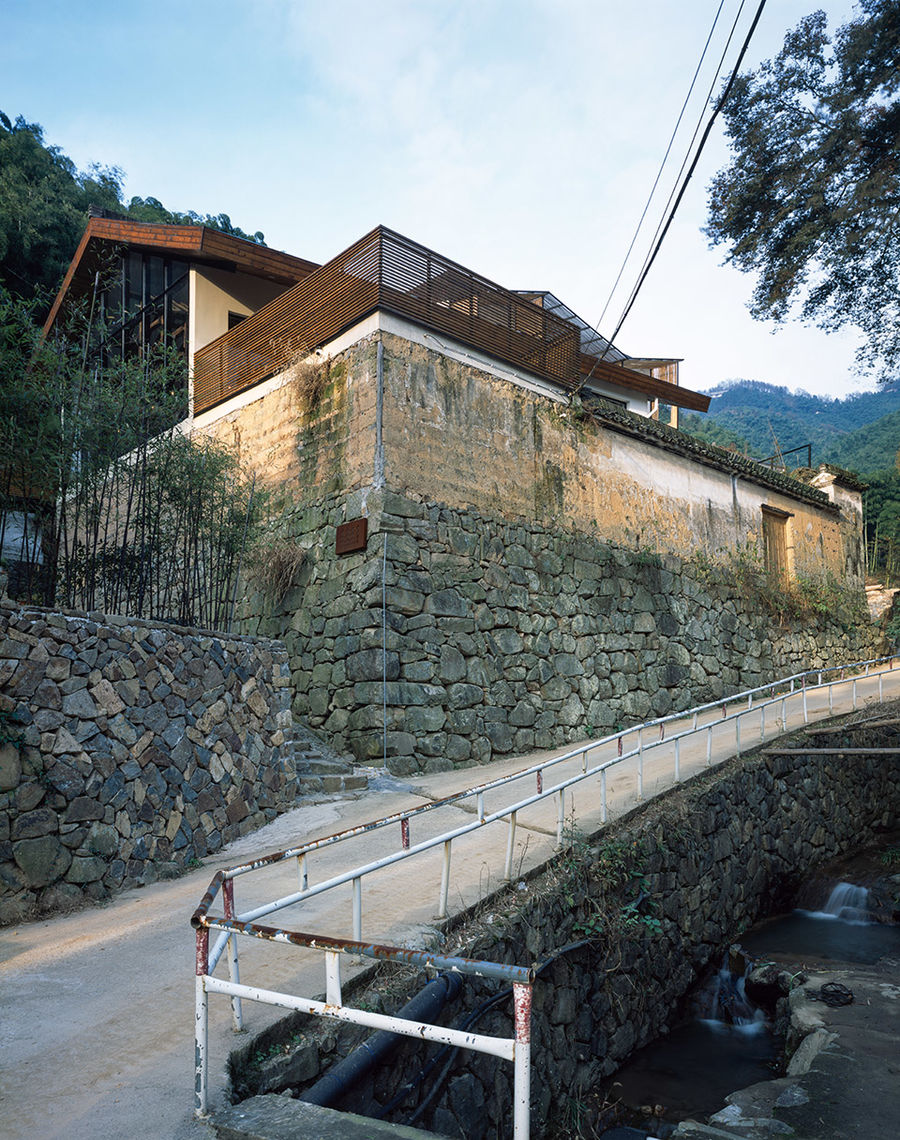

基地位于浙江山地,是有一個百年歷史的兩層老宅,為浙西民居典型的夯土木構體系。由于年久失修,內部木結構局部塌落,外部夯土圍墻由原先的白色石灰粉刷剝落成它原本的顏色,二層夯土墻傾斜嚴重,有塌落危險。原本甲方希望將老宅全部拆除,新建一座混凝土房子。

但考慮到這個房子作為這個村子里為數不多的老宅,斑駁的夯土墻以及黑氳的木結構盡管粗鄙,卻是這個宅子乃至整個村子追憶過去的窗口,是它的價值所在。在說服甲方保留老宅的夯土和木構之后,設計變成了一個命題作文:如何在一個小尺度的老宅中兼顧現代居住的舒適度和傳統文脈的延續性?

新與建

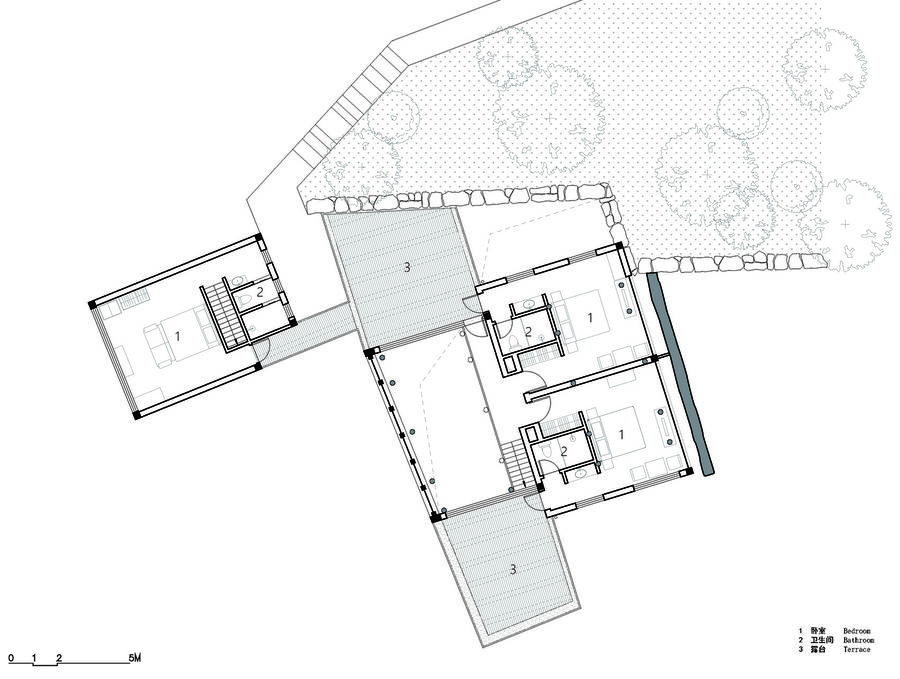

新增加部分,建筑采用混凝土框架結構,屋頂采用鋼屋架獨立承重。在緊貼土墻邊下挖基礎梁,并在土墻的內側新建240的磚墻,作為新的建筑圍護以及結構承重。使得保留的夯土墻和木結構不再參與建筑承重。拆除上層夯土墻后用黃泥修補找平,作為底模板,再在上面現澆混凝土過梁承托上部建筑重量。為了防止已經向內傾斜的夯土墻倒塌,將新建屋頂向外伸出避免夯土墻受到雨水侵蝕,另外土墻內側通過增加橫向鋼撐來“扶持”土墻保證不向內部倒塌。

拆與留

經過實地勘察和測繪之后, 我們決定拆除已經腐朽的外側檐柱以及向外傾斜的西側山墻的二層部分。保留尚且完好的主體木結構以及其他全部夯土墻。

鑿壁借光

因老房子光線昏暗,借著鑿除二層夯土墻的機會,將西側山墻上部打開,讓光線進入空間,使得老屋里面光線充沛,而高窗仍然能隔斷視線,內與外不至一覽無余。

老宅土墻和木構得以完整的保留,并在空間里肆意呈現。土與木這兩種溫暖的材質本身就使得空間充滿鄉土質樸的味道,新加的部分都應當留白,讓土木原本的色澤溫潤和沐浴整個空間。

面壁思“過”

通常,大尺度的空間給人紀念性,小尺度的空間給人日常性。當人處于一個內向的小空間里,視覺易被集中在一個點抑或一個面,這時候則會產生很強的聚焦性,引發時間與空間的穿插,物本身被重新定義。反而是這種聚焦給予了小尺度的空間一種意義,一種紀念性,仿佛面壁思“過”,思考的未來在過去里。

退“壁”三舍

在夯土墻和客房之間,用一道玻璃墻隔開,再用燈光打亮夯土墻。一方面增加了室內的采光,另一方面,使夯土墻猶如立于聚光燈下獲得一種舞臺感呈現,也使體驗者退而觀之,同夯土墻拉開距離,心中會升起一種儀式感。原本日常的睡眠,變成了一種回憶與觀望。

本是“半”屋,半土半木,半新半舊,一半空間一半時間,兩者之間并無價值的高下。從外部看,下為舊夯土墻而上為新加玻璃;從內看,底為新澆地面,而頂為老宅木架。新與舊不是互相退讓、對峙、主次的關系,他們更像是一種奇妙共生,你中有我我中有你,如同話劇《暗戀·桃花源》,同一舞臺上不同時空的兩部戲,同時上演,又互相對話。

若把“半”屋比作一部戲劇,新建的部分,是為故事精心搭建的舞美,而夯土墻和木構,他們不再發揮原本的作用,而是聚光燈下的舞者,時光的承載者,故事的講述者。當觀眾走入劇場,身處由演員和舞美共同演繹的情景之中,從感知上出現了一種時光穿越的戲劇性。“半”屋,由此,蛻變成了“伴”屋。

很棒的作品