/梳理 重建 復覺/Sorting out, rebuilding, reawakening

22年秋,樸十團隊接到了來自復嬰閣文化院的委托,要做「老建筑改造」+「國學文化空間」兩個命題。老建筑改造中,新與舊如何平衡?原有資源如何利用?國學文化空間打造中,如何不落俗套的將傳統之韻呈現?難度疊加之下,我們還是堅持樸十的全方位設計方案解決之道,先從研究品牌開始。「復嬰」取源于《老子》——「常德不離,復歸于嬰兒」。復嬰閣文化院希望結合現代生活方式,通過國學課程,讓學員認識并了解生命和自然的客觀運行法則,坦然面對人生所面臨的問題,復歸于嬰兒本真的狀態,休養生息,明德體道。來復嬰閣,收獲的是一種「生命狀態」。這不是單純的商業空間,而是一個知覺啟智的場所。因此復嬰閣的「國學」設計語匯,不能是只通過元素堆砌出來符號化的外在表現。而是精神方面的內在表現,傳統美學的敘事表達。在這個浸透中國氣韻的文化空間里,處處體現著與中國哲學體系一脈相承的精神追求。大到結構與功能布局,小到房間命名。都蘊涵了「天」「地」「人」「物」「我」之間的相互感通,圓融對話。

▼項目概覽

/新與舊對話/Dialogue between the new and the old

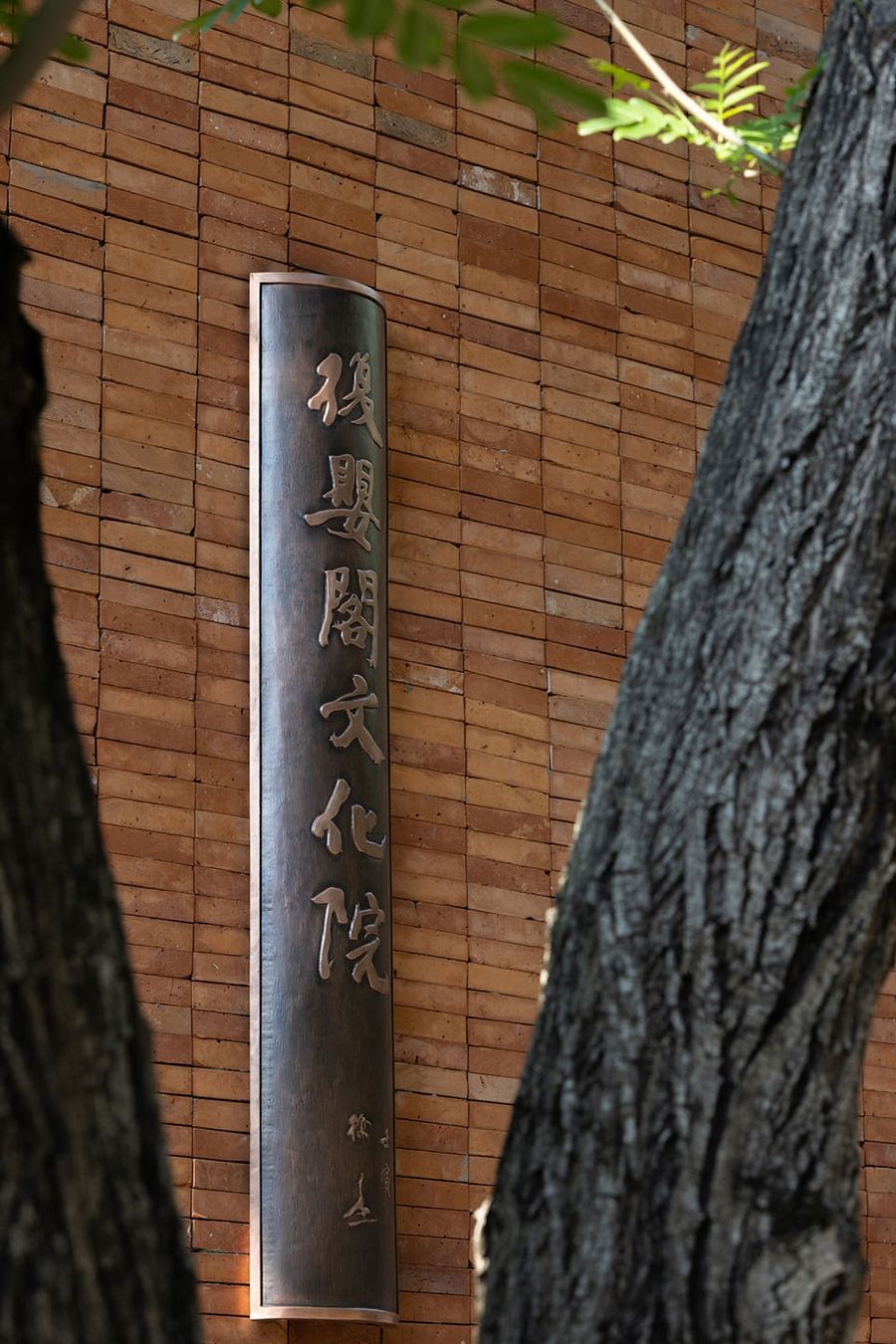

復嬰閣文化院位于武漢市漢陽造創意產業園,是在“漢陽兵工廠”遺址上,以原鸚鵡磁帶廠舊址改造而成的綜合性文化創意產業園區。區別于武漢其他創意產業園的工業感與前衛藝術感,漢陽造因坐落于龜山腳下,草木葳蕤,充滿人文氣息。改造前的建筑由原始老廠房 + 原租用方加建部分組成。加建部分的灰色花崗巖外墻工業感較重,與老廠房的紅磚墻所呈現的人文感割裂。新舊兩個部分建筑的融合,無論是外部立面還是內部結構都比較雜亂。在本次老建筑改造中,我們從中國人文理想的自然之道出發,追求建筑外部和空間內部的 「天人合一」。

▼原始建筑

外與天合External shap

「 天人合一」的「天」指自然。

中國哲學的人文理想是以山水為本的。

建筑作為一個外來者,應該考慮怎樣去和場地自然環境融為一體。

改造后統一以「紅磚」作為外立面材質。紅磚是質樸的代表,自帶歷史感與莊重氣質,更好的融入漢陽造園區環境中。同時又大面積保留落地窗,傳統材料與現代材料的融合,光影虛實交替,視覺層次豐富。

▼紅磚立面

▼坡屋頂元素

入口處提煉傳統建筑符號 「坡屋頂」。出檐深遠、翼角起翹,曲線屋頂所帶來的飄逸舒展,中和了磚塊所形成橫豎矩陣的規整厚重。也用這一抹跳脫,形成了入口的強化昭示。屋檐除了視覺美學,也是功能構造。屋檐之下的二樓空間為藏書處,需要避光直射,挑出的屋檐恰好遮蔽了光線。

▼坡屋頂細部

「誰知林棲者,聞風坐相悅,草木有本心,何求美人折!

中國文人所崇尚的立身修德,惡邪守正,自然之趣相融相生。改造后的建筑,紅磚灰瓦,掩映于榆樹間。當陽光穿過樹葉,雨水滑落屋檐,春天葳蕤的蘭葉,秋天皎潔的桂華,自然之趣欣欣而起。

▼曲線屋頂

內與人合Inner shap

「天人合一」 的宇宙觀,讓中國傳統建筑常常借助于自然環境,以構成視野廣闊,富有生氣的畫面。面對原始內部空間中存在的分隔零碎,結構混亂的問題,我們效法古典園林的造景手法,以達到融合統一。

▼入口處

我們將原入口打開,大門側開退入屋檐之下。形成由屋檐、落地窗、立柱半圍合而成的一段小 「游廊」。地面鋪設與屋檐同等寬度的紅磚,室外到室內在這里形成一個自然過渡。 兩列立柱之間地面上裝飾一方石槽,增強了「游廊」的形象感。石槽之內可隨四時擺放不同應季植物盆栽,與建筑外的草木綠化形成過渡呼應,也是一種「添景」。所有玻璃面去掉復雜的條條框框,大大方方的讓建筑內外形成「對景」。走廊地面和走廊盡頭的咖啡吧臺也采用紅磚,頂部與墻面去掉復雜線條。原本低矮狹長的走廊,因空間的簡潔統一而弱化了形體的存在感。從外部環境「借景」而來的鮮活,和走廊中央的樹所代表的生命,反客為主成為這個空間的主角。

▼游廊空間

我們首先通過體塊幾何關系的營造,讓原本雜亂無章的鋼結構,轉化成為空間節奏的律動。并于此營造了一處水景,汀步穿行,魚戲蓮葉間。「借景」窗外垂絳綠意,形成了一方「園景」,放大景觀勢能。

▼充滿節奏的鋼結構空間

毗鄰水景的空間設為茶室,名「半渡」。迷時師渡,悟時自渡,師渡一半,自渡一半。端坐于此間向外望,楓葉、水蓮、魚戲形成一幅「框景」。在外間看起來個頭與整個水池而言太小的魚兒,在這幅框景中看起來卻是恰到好處。何為大?何為小?莊子《逍遙游》中鵬扶搖而上九萬里,因為它需要去往適宜的南冥之地;而斥鵪騰躍而上,不過數仞而下,因為它只需翱翔蓬蒿之間對它來說就是極好的飛行。大小本就是相生相成,辯證相對。也許在復嬰閣的種種思辨,能讓我們離“圣人抱一為天下事”更近一些。

/天與人對話/Dialogue between nature and human

「究天人之際」是中國思想家一以貫之的追求,對于天道或天理的探討是中國哲學重要的組成部分。這樣的理念反應在中國傳統建筑之上,整個建造體系關心的不是人間社會固定的永恒,而是追隨自然的演變。光孕萬物,眾生隨影。在復嬰閣的設計中,我們運用自然光線的抑揚、顯影、虛實、動靜,構建「凝」「通」「靜」「達」四種不同的空間秩序和節奏,跟隨自然的演變,感受天與人的對話。

凝Concentrated

道場作為一樓最主要的空間,承載著布道、練習等功能,也是復嬰閣最主要的精神場所。經過走廊進入道場,寬闊的方正空間下暗上亮,仿佛2個不同的精神世界。下方整個空間的墻面、地板、家具都統一使用深色木質,配合較暗的光線,突顯古樸莊重。上方自然光從天窗照射在白色墻面上,隨著季節和時間變化呈現改變。光線明暗對比,讓人在腳踏大地沉心潛學的同時,精神又向光凝聚。利用光的導向作用,引導感受精神的凝聚升華。

▼古樸莊重的空間

通Connection

穿過水景,汀步盡頭與樓梯相連,連通首層與二層。不同于其他空間以木質為主的謙和,整個通高空間大面積采用米白色肌理涂料。汀步和臺階都采用花崗巖,幾何結構形體挺括。簡潔的高墻形成「景墻」,為窗外婆娑樹影提供一張純粹的畫板,使得大自然的剪影躍然紙上,更好的映襯光線和自然的變化。

▼簡潔的高墻

靜

Quiet

與通高空間中弱化原始鋼結構的「藏」不同,我們在二層做了兩個「反轉」。第一個反轉是筑起半高矮墻,擋住一半光線,降低明度。第二個反轉則是將屋頂滿鋪深色木結構格柵,壓低空間亮度。厚重的屋頂仿佛僅由一根細柱撐起,在視覺上突顯立柱的支撐作用,如同太極的「四兩撥千斤」。整個空間氛圍由亮反轉為暗,讓人心緒也隨著光線下降靜下來。帶著靜下來的氛圍,步入二層的藏書室、閱讀室與茶室「忘機」。入室歸零,一切的法只是為了到達彼岸智慧的方式。到最后都要放下和忘掉一切機關機巧,覺悟那個不生無滅的真我。

▼被壓低亮度的空間

達

Reachable

二樓茶室旁的一角,在原始結構中有一道梁,因此部分層高僅1.7米。我們將這里規劃為冥想室,空間依據層高劃分為二。入口設在低矮的一側,是一個全暗的通道,甚至需要低著頭進入。需要卸下凡俗的種種雜念,才能通過這段幽窄小徑,進入到可窺真我的冥想空間。當人輕裝上陣置身于空無的冥想室之中,光從墻上唯一可以「見天地」的狹長框窗中漏入。雖形體桎梏于方寸之間,然精神無限大也,可達天地。

▼冥想室

干支

Chinese sexagenary cycle

《易經》云:“天垂象,見吉兇,圣人象之”。古人見微知著,發現天道自然的運行規律和原理,遵循天道,修善積德,從而達到逢兇化吉、趨吉避兇的目的。與天的對話,是從古至今人們從未停滯的追求。樸十將古人對天象觀測得來的「天干地支」暗含在房間命名與道場方位裝飾中。

▼房間中的各式擺件

房間命名采用「十天干」,取其字義與象征如:「甲」如草木破土,領頭引領,對應辦公室「乙」如初生草木,柔軟屈曲,對應更衣室「丙」為赫赫太陽,見而光明,對應藏書室。道場立柱上嵌有「十二地支」作為方位裝飾,對應羅盤方位子=北方;午=南方;卯=東方;酉=西方

▼家具細部

/與生命對話/

Dialogue with life

一樓的走廊上佇立著一棵「復嬰樹」長于場地中間,穿透建筑樓板,是一個特殊的存在。這棵構樹在改造之前已經被攔腰砍斷主干,內部也被白蟻蛀蝕。感念于它被圍合在鋼筋水泥之間,千瘡百孔卻依然屹立不倒的頑強生命力,業主與我們選擇保留它。在經過繁復的清理維護后,原本只是覺得僅有的一段樹干也可以作為室內的天然景觀,卻在某一個清晨,發現樹干上萌生出了小小的新枝芽。

▼復嬰樹

東漢哲學家王充說:“天地合氣,萬物自生,猶夫婦合氣,子自生矣。” 生命不是獨立的,而是相互關聯、前后相續的。個體生命只是整個生命鏈中的一段,宇宙的生生不息會不斷繁衍下去。

▼首層平面圖

▼二層平面圖

項?名稱 | 復嬰閣文化院

設計機構 | 樸開?向設計事務所

設計總監 | 熊天宇 張筱鍇

設計團隊 | 陸宏達 梅煜浩 廖玉琪

照明深化 | 蒔光域境照明

施工團隊 | 氧原子裝飾

項?地址 | 湖北省 武漢市

項??積 | 450㎡

完?時間 | 2023年4?

文案策劃 | 農瀅瀅 馮程程

攝影 | 張筱鍇

材料 | 紅磚、肌理涂料、實木板、書香門地美學地板

評論(0)